Mathematiker des Monats Juli 2022

Emil Julius Gumbel (1891-1966)

Nach Emil Julius Gumbel, einem deutschen Statistiker, ist eine Verteilung benannt,

die Gumbel-Verteilung, die zwar nicht in den klassischen Statistiklehrbüchern

behandelt wird, die jedoch von großer Bedeutung für die Beschreibung des

Verhaltens von Extremwerten ist [8]. Bereits in der ersten Hälfte des letzten

Jahrhunderts hat sich E. Gumbel mit der Entwicklung seiner Extremwerttheorie

befasst und später mit seinem Werk „Statistics of Extremes“ [5] ein vielbeachtetes

Standardwerk vor allem für Ingenieure geschaffen, das heute insbesondere durch die

Klimaveränderungen und damit verbundene extreme Wetterverhältnisse wieder an

Bedeutung gewonnen hat.

Deshalb wird dieses Buch von 1958 heute noch immer wieder neu aufgelegt

(so zum Beispiel vom Verlag Echo Point Books and Media im Jahre 2013).

Im Jahre 1959 sagt Emil Gumbel in einem Interview mit Radio Bremen folgendes (siehe [10]):

„Meine eigenen

Arbeiten sind ein sehr enger Bereich, nämlich die Statistik der größten Werte.

Das bedeutet, dass ich mich im Gegensatz zu den Hauptarbeiten der mathematischen

Statistik nicht mit Mittelwerten und häufigen Ereignissen beschäftige.

Praktische Anwendungen hat dieses Gebiet gefunden in der Hydrologie,

die sich mit den Durchflussmengen durch einen Fluss beschäftigt, und ich glaube,

dass meine Theorie der Überschwemmungen und der Dürre … bestimmte

praktische Bedeutungen bekommen hat. Andere Anwendungen sind die Dauerfestigkeit von

Materialien unter wiederholten Beanspruchungen. Das kann für die Sicherheit von

Konstruktionen von Bedeutung sein.“

Doch der Mathematiker E. J. Gumbel hat nicht nur mit seinen Forschungen in der Statistik

einen wichtigen Beitrag in seiner Fachdisziplin geleistet, sondern vor allem auch durch

sein mutiges politisches, pazifistisches Engagement und seine damit verbundenen Publikationen

(so zum Beispiel [3] und [4])

in der Weimarer Republik – also in einer Zeit, in der ein derartiges

öffentliches Auftreten mit Gefahren für Leib und Leben verbunden war.

Allerdings war Emil Julius Gumbel vor allem in Deutschland – vielen,

auch Fachkollegen und Fachkolleginnen – lange Zeit nicht bekannt:

Erst seit 2006 gibt es während der jährlich stattfindenden

Statistischen Woche

neben der Heinz-Grohmann-Vorlesung auch eine Gumbel-Vorlesung. Während

Heinz Grohmann (1921-2018) und

sein Werk in der einschlägigen statistischen Fachzeitschrift im deutschsprachigen Raum

Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv

(AStA) ausführlich gewürdigt wird, ist bislang E. Gumbel kaum erwähnt.

Bekannt war Emil Gumbel vor allem Historikern, die über den Pazifismus in der

Weimarer Republik arbeiteten (so zum Beispiel [1] und [7]).

Aber erst in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts sollte Emil Julius Gumbel mehr

Aufmerksamkeit widerfahren.

Es erschienen zwei wichtige biographische Werke über ihn, eines von der Historikerin

und Mathematikerin

Annette Vogt [9] und eines vom Historiker

Christian Jansen [6].

Doch wer war dieser Mensch Emil Julius Gumbel? Und warum wurde er erst so spät

gewürdigt?

Biografische Anmerkungen

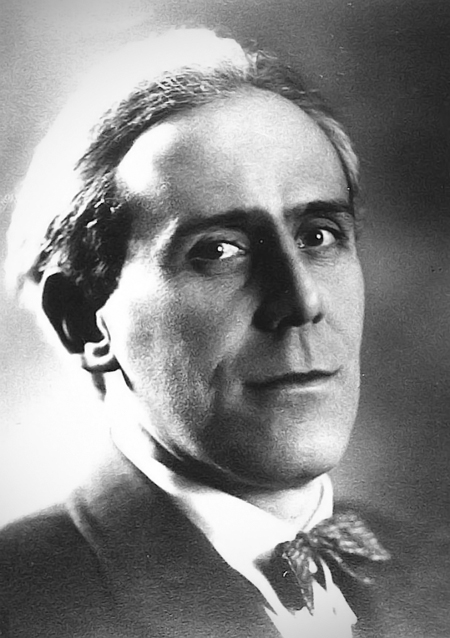

Emil Julius Gumbel wurde 1891 als Sohn jüdischer Eltern in München geboren.

Nach seinem Studium der Mathematik und Nationalökonomie spezialisierte sich E. Gumbel

als Versicherungsmathematiker und wurde Assistent von Professor

Georg Mayr (1841-1925),

dem ersten Vorsitzenden der

Deutschen Statistischen Gesellschaft.

Der junge Mann wurde zum Pazifisten, nachdem er nahe Verwandte während des Ersten Weltkriegs

verloren hatte. Anfänglich wollte er als Freiwilliger am Krieg teilnehmen,

doch die Ereignisse motivierten ihn der Vorgängerorganisation der späteren

Deutschen

Liga für Menschenrechte beizutreten.

Da er wegen einer Krankheit zumindest vorübergehend als kriegsuntauglich eingestuft wurde,

zog er nach Berlin. Dort schrieb er sich an der

Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin

ein, um Physik zu hören. Er arbeitete zunächst in Berlin-Adlershof als Flugzeugtechniker

und später bei Telefunken.

Seine Lehrtätigkeit an der Schule für Betriebsräte des

Allgemeinen

Deutschen Gewerkschaftsbundes führte ihn zu weiterer politischer Arbeit,

zunächst parteipolitisch und dann vor allem als Aktivist.

Während dieser Zeit wurde Emil Gumbel auch Mitglied der Berliner Mathematischen Gesellschaft,

wo er im Mitgliederverzeichnis im

19. Jahrgang der Sitzungsberichte der BMG

im Jahre 1920 erstmalig mit seiner Adresse in Berlin-Wilmersdorf, Motzstraße 49 gelistet

ist1).

Emil Julius Gumbel, der politische Aktivist

In seiner Berliner Zeit schrieb Gumbel für die

Weltbühne,

arbeitete mit dem Pazifisten

Carl von Ossietzky (1889-1938)

zusammen und übersetzte auch Texte des Pazifisten und Mathematikers

Bertrand Russell (1872-1970)

vom Englischen ins Deutsche, so „Politische Ideale“, die im Jahre 1922 in autorisierter

Übersetzung von Emil J. Gumbel mit einem Vorwort von

Albert Einstein (1879-1955)

erschienen2):

Der Statistiker in E. Gumbel ließ ihn zunächst unsystematisch alles sammeln,

was er bekommen konnte, womit er Chancen sah, Regierende, Militärs, offizielle

Verlautbarungen über den Krieg, Verwaltungen oder die Rechtsprechung der Lüge zu

überführen: nicht gehaltene Versprechen, klar nachweisbare Lügen oder ungerechte

Verurteilungen in politischen Prozessen. Die erste Schrift in dieser Richtung war

„Vier Jahre Lüge“ [2], in der er seine Ausführungen folgendermaßen

begründet:

„Sie sollen

einen kleinen Beitrag liefern zur Aufklärung über das unerhörte

Maß der Lügen, die das kaiserliche Deutschland aufgehäuft hat,

um das deutsche Volk in diesen Krieg hinein zu hetzen und es zum Durchhalten für die

falsche Sache zu ermahnen. Das Tatsachenmaterial ist so groß, dass ich nicht sicher bin,

das wichtigste hier gebracht zu haben. Die Zufälligkeit der Auswahl möge jeden Leser

ermuntern, selbst nachzuforschen: bei welchen Gelegenheiten hast auch du dich betrügen

lassen?“

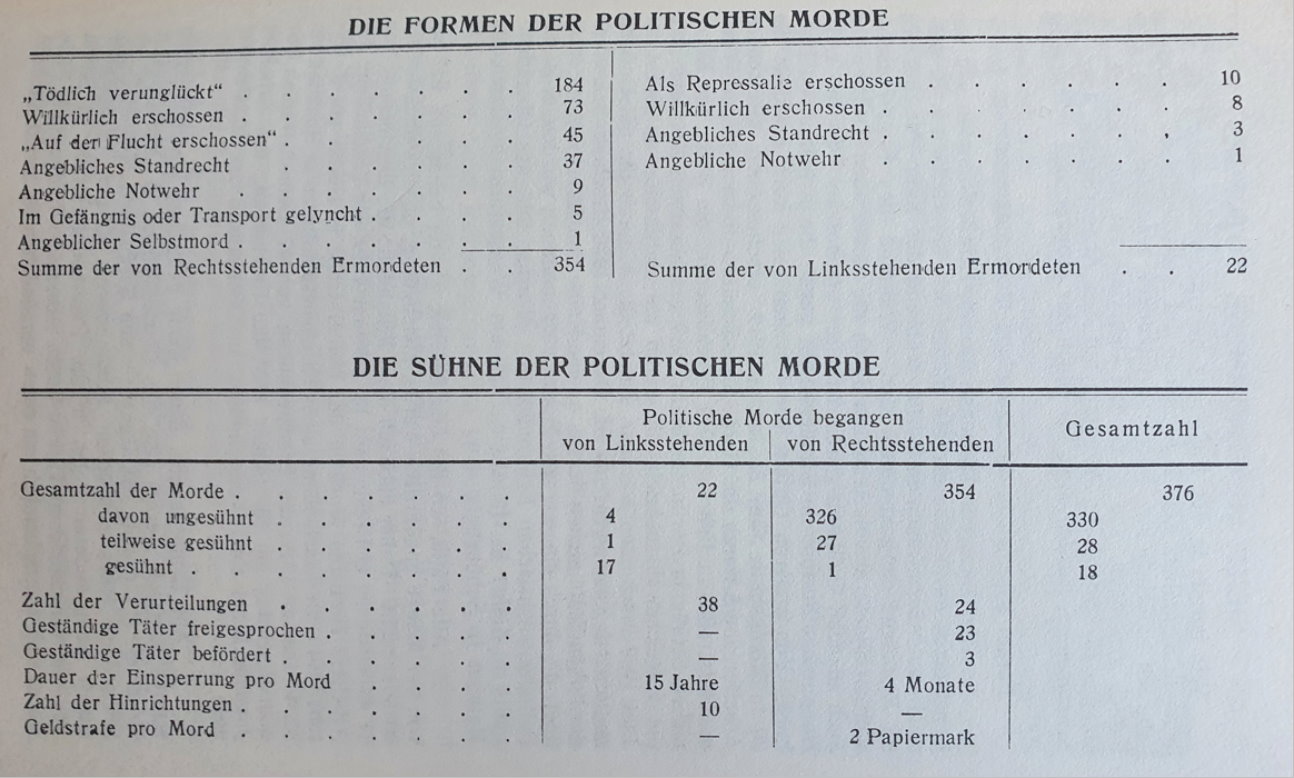

Die Behauptungen in der ersten Schrift waren nicht mit Statistiken belegt, Gumbel wollte vor

allem durch seine Schilderungen Aufmerksamkeit gewinnen. Er erntete harte Kritik,

unter anderem auch weil keine Tabellen und zahlenbasierte Belege vorlagen.

Das änderte er in seinen weiteren Schriften, die exakt geführte Tabellen und

genaue Nachweise enthielten: „Zwei Jahre Mord“ [3] und

„Vier Jahre politischer Mord“ [4].

Diese Veröffentlichungen entstanden vor dem Hintergrund der Nachkriegszeit:

Aufbruch, Umbruch und politischer Terror gegenüber Politikern der Weimarer Republik.

Prominente Beispiele sind der Reichsfinanzminister Matthias Erzberger (1875-1921) und

Außerminister Walter Rathenau (1867-1922), die brutal ermordet wurden.

Aber auch Bürger und Bürgerinnen, die irgendwo und irgendwann kritische

Stimmen erhoben, gerieten in den Blick rechter Nationalisten.

Es gab zahlreiche Morde während dieser Zeit.

Wenn die Täter ausfindig gemacht wurden, kamen sie vor Gericht:

es gab alle Strafmaße, von der Abmahnung bis zur Todesstrafe.

Emil J. Gumbel notierte diese Verurteilungen akribisch und stellte fest,

dass es vor allem Bestrafungen für Morde auf der politisch linken Seite gab,

jedoch kaum Verurteilungen auf der politisch rechten.

Neben diesen Veröffentlichungen hielt Emil Gumbel pazifistische Vorträge und wurde

zur umstrittenen öffentlichen Person. Mitglieder der Freikorps, rechts-nationalistischer

bewaffneter Gruppen, die der demokratisch orientierten Weimarer Republik feindlich

gegenüberstanden, verfolgten ihn.

Einmal entging er knapp seiner Ermordung, ein anderes Mal wurde er zusammengeschlagen.

1923 habilitierte sich Emil J. Gumbel an der

Universität

Heidelberg, wo er die Lehrbefugnis erhielt

aufgrund seiner Arbeit zu: „Theorie der statistischen Verteilungsfunktion“.

Das war auch das Jahr, in dem er sich gegen die Verherrlichung gefallener Soldaten

äußerte, sondern diese als Opfer bezeichnete,

die „auf grässliche Weise ums Leben gekommen seien“.

Das war der unmittelbare Anlass von Studenten und Professorenschaft,

seinen Ausschluss aus der Universität zu fordern.

In diese Zeit fielen auch die Gumbel-Kravalle. Als solche wurden in der Presse

„Saal-Schlachten“ bezeichnet, wo rechtsnationale Gruppierungen Vorträge

Gumbels stürmten und störten. In den Berichten erschien Gumbel als der Täter.

Diese Ereignisse verschärften die Diskussionen um Gumbel, doch trotzdem wurde ihm 1930

vom Kultusministerium der Titel des außerplanmäßigen Professors verliehen –

gegen die Fakultät. Allerdings wurde ihm die Lehrbefugnis 1932 wieder entzogen.

Das nahm E. Gumbel zum Anlass nach Paris zu gehen, weshalb er die Machtübernahme der

Nationalsozialisten nicht miterlebte. Doch diese setzten ihn auf eine Ausbürgerungsliste

und verbrannten seine Bücher. Über Umwege verließ Gumbel Europa und ließ

sich in New York nieder, wo er nach dem Krieg US-Bürger wurde.

Emil Julius Gumbel, der bis heute aktuelle Statistiker

Zunächst lehrte Gumbel an der

New School for Social Research

mathematische Statistik in New York. 1944 bearbeitete er ein Forschungsprojekt zum Thema

wahrscheinlichkeitsbegründete Vorhersagen von Hochwassern im Mississippi-Flusssystem.

Da konnte er seine Forschungen fortsetzen, die er bereits in Frankreich begonnen hatte –

seine Arbeiten zu minimalen und maximalen Beobachtungsdaten. In den darauffolgenden Jahren

lehrte er an unterschiedlichen Colleges und an der

Columbia University als Lehrbeauftragter oder befristet

angestellter Dozent. Während dieser Jahre entstand sein wissenschaftliches Hauptwerk,

seine Extremwerttheorie und sein Buch „Statistics of Extremes“.

Dieses Werk wurde unter anderem Grundlage für Ingenieure für die Berechnung von Deichhöhen

unter Berücksichtigung von möglichen Extremereignissen.

Emil Gumbel konnte mit Hilfe seiner Verteilung Extremwertdaten gut modellieren, weil die

Gumbel-Verteilung

sich unter anderem bei der Normalverteilung als Ausgangsverteilung

ergibt3).

E. Gumbel hat die unterschiedlichsten Themen extremer Werte – Tagestemperaturen,

Meteorologie, Hydrologie, Ermüdungserscheinungen von Metallen – mit Schätz-

und Testverfahren bearbeitet. Darüber hinaus arbeitete er über verschiedene bivariate

Wahrscheinlichkeitsverteilungen, weshalb es auch eine nach ihm benannte

Copula gibt,

was ein wichtiger Beitrag vor allem für das Versicherungs- und das Finanzwesen ist.

Emil Gumbel hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg bemüht, dass seine Entlassung an der

Heidelberger Universität zurückgenommen würde, was ihm nicht gelang.

Erst nach mehreren Anläufen erhielt er Pensionsansprüche.

Er lehrte noch einige Jahre als Gastprofessor in Deutschland, unter anderem an der

Freien Universität Berlin.

Doch als er im Jahre 1966 starb, erhielt er in Deutschland trotz seiner Bekanntheit keinen

offiziellen Nachruf. Erst zu seinem 100. Geburtstag im Jahre 1991 würdigte ihn die

Universität Heidelberg mit einer akademischen Gedenkfeier.

Der Statistiker

Peter-Theodor Wilrich (*1937)

lernte Emil Julius Gumbel noch persönlich anlässlich eines Besuchs an der

Universität in Aachen kennen (siehe [8, S. 289]:

„Ich … werde nie

vergessen, wie er in dieser Besuchswoche einmal vorsichtig an die Tür meines Zimmers

klopfte und fragte, ob er mich für eine kurze Zeit stören dürfe.

Er wolle gern erfahren, womit ich mich beschäftige.

Wir haben dann etwa zwei Stunden über meine Arbeit an der Dissertation zu einem

Warteschlangenthema gesprochen. Am Schluss des Gesprächs bot er mir an,

mir mit Rat zur Verfügung zu stehen, wenn ich Hilfe brauche.

Ein solches Interesse an meiner Arbeit und die damit verbundene Hilfsbereitschaft ist mir

weder vor diesem Gespräch noch anschließend jemals wieder begegnet.“

Referenzen

| [1] | Wolfgang Benz: Emil J. Gumbel. Die Karriere eines deutschen Pazifisten, in: Ulrich Walberer (Hrsg.): 10. Mai 1933. Bücherverbrennung in Deutschland und die Folgen, Frankfurt am Main, 1983, S. 160-198 | |

| [2] | Emil Julius Gumbel: Vier Jahre Lüge, Flugschriften des Bundes Neues Vaterland, Nr. 5, Berlin, 1919, S. 34) | |

| [3] | Emil Julius Gumbel: Zwei Jahre Mord, Verlag Neues Vaterland, Berlin, 1921 | |

| [4] | Emil Julius Gumbel: Vier Jahre politischer Mord, Verlag Das Wunderhorn, Heidelberg, 1922 (Nachdruck 1980) | |

| [5] | Emil Julius Gumbel: Statistics of Extremes, Columbia University Press, New York 1958. | |

| [6] | Christian Jansen: Emil Julius Gumbel. Porträt eines Zivilisten, Verlag Das Wunderhorn, Heidelberg, 1991 | |

| [7] | Christian Jansen: Der „Fall Gumbel“ und die Heidelberger Universität 1924 – 32, Heidelberger Texte zur Mathematikgeschichte, Universitätsbibliothek Heidelberg, 1981, digitale Ausgabe, 2012 | |

| [8] | Ulrich Rendtel, Ulrike C. Wasmuht, Peter-Theodor Wilrich: Emil Julius Gumbel. Innovativer Statistiker und engagierter Pazifist, Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv, 15 vol. 3-4 (2021), S. 273-291 | |

| [9] | Annette Vogt (Hrsg.):Emil Julius Gumbel. Auf der Suche nach Wahrheit, Dietz Verlag, Berlin, 1991 | |

| [10] | Annette Vogt: Emil Julius Gumbel im Interview – Zum 35. Todestag, Sitzungsberichte der Berliner Mathematischen Gesellschaft Jahrgänge 1997-2000, Berlin, 2001, S. 247-258 |

Dokumentationen

Filmbeitrag von David Ruf:

Statistik

des Verbrechens – Ein Mathematiker kämpft gegen die Nazis, 2019 SWR

Radiosendung von Tobias Barth und Lorenz Hoffmann:

Emil

Julius Gumbel – Engagierter Chronist der politischen Morde in der Weimarer Republik,

Deutschlandfunk Kultur, 25. August 2021

Bildnachweis

| Frontseite des Buchs Statistics of Extremes |

Quelle: https://media2.hugendubel.de/shop/coverscans/213/21303509_21303509_xl.jpg | |

| Porträt | Quelle: https://www.ub.uni-heidelberg.de/ausstellungen/juden_unihd2002/sektion-c/113.html, hier wiedergegeben mit freundlicher Genehmigung des Unioversitätsarchivs der Universität Heidelberg, allerdings mit dem Hinweis, dass der Rechtsstatus ungeklärt ist. Die Signatur lautet: Universitätsarchiv Heidelberg, BA Pos I 01131. |

|

| Frontseite des Buchs Politische Ideale |

Quelle: https://d3525k1ryd2155.cloudfront.net/h/085/601/1212601085.0.m.jpg | |

| Tabelle | Quelle: [4], S. 81, mit freundlicher Genehmigung des Verlags Das Wunderhorn |

1) In den Sitzungsberichten der BMG sind

unter anderem unregelmäßig Mitgliederverzeichnisse publiziert. In diesen ist E. Gumbel

von 1920 bis 1926 unter der Adresse Berlin-Wilmersdorf, Motzstraße 49 aufgeführt,

1928 ist er unter der Adresse Heidelberg, Beethovenstraße 39 vermerkt, und ab 1930 ist er

ist er nicht mehr gelistet. Diese Informationen hat Wolfgang Volk recherchiert und mir

freundlicherweise mitgeteilt.

2) Von Bertrand Russell hat Emil J. Gumbel auch die

Einführung in die mathematische Philosophie übersetzt, ein Buch,

das heute noch in der Übersetzung Gumbels in wenig überarbeiteter Form aufgelegt

wird.

3) Peter-Theodor Wilrich hat die mathematischen

Eigenschaften dieser Verteilung in unserem Artikel über Emil J. Gumbel genauer beschrieben.

Deshalb sei der interessierte Leser, die interessierte Leserin hier auf [8, S. 283ff]

verwiesen.

4) wird in [1, S. 162] zitiert.