Mathematischer Ort des Monats Oktober 2025

Grafitti zu Johannes Kepler und Gottfried Wilhelm Leibniz im

Potsdamer Ortsteil Am Stern

von

Wolfgang Volk

Der Potsdamer Ortsteil Am Stern liegt im (Süd-)Osten des Stadtgebiets und wird im

Osten durch die Autobahn A115 und im Süden durch die Nuthe-Schnellstraße begrenzt.

Seinen Namen hat er vom nur wenig östlich gelegenen runden Platz, auf den (heute) 8 (zum Teil

ausgebaute) Verkehrswege sternförmig führen.

An diesem Rondell befindet sich auch das während der Regentschaft des Soldatenkönigs

Friedrich Wilhelm I.

(1688-1740) in Gestalt eines holländischen Bürgerhauses erbaute

Jagdschloss Stern1).

Der Johnnes-Kepler-Platz mit seinen Geschäften und Einrichtungen bildet das

Zentrum des Wohngebiets „Am Stern“ [3]. Auffällig ist zudem, dass östlich

des Johannes-Kepler-Platzes zahlreiche Straßennamen nach Astronomen und Mathematikern

benannt sind (Galileistraße, Gaußstraße, Grotrianstraße,

Laplacering, Leibnizring, Newtonstraße, Schwarzschildstraße). Aber auch

(Astro-)Physiker werden gewürdigt (Niels-Bohr-Ring, Max-Born-Straße, Otto-Hahn-Ring),

wie auch der russische Raketenpionier Konstantin E. Ziolkowski (mit der Ziolkowskistraße).

Am Johannes-Kepler-Platz befindet sich auch eine Zweigstelle der

Stadt- und

Landesbibliothek2). An der dem Johannes-Kepler-Platz

abgewandten Seite des alleinstehenden Gebäudes, an der sich lediglich eine Tür und

ein Fenster befinden – also recht viel Wandfläche bietet, befindet sich das oben

wiedergegebene Grafitto, das naheliegenderweise den Hofmathematiker des Kaisers

Rudolph II. (1552-1612)

Johannes Kepler (1571-1630)

würdigt. Es zeigt den Namen „Kepler“ Ton in Ton mit dem Bildhintergrund in

großen Lettern. Deren Höhe stimmt mit jener des Grafittos überein, weshalb

der Name nicht vordergründig auffällt. Am linken Rand des Grafittos erkennt man den Rand der

brodelnden Sonne und nach rechts, in der korrekten Reihenfolge bezüglich wachsender

Abstände von der Sonne, Darstellungen der Planeten

Merkur, Venus, der Erde, Mars, Jupiter, Saturn – erkennbar an seinem ausgeprägten

Ringsystem –, Uranus mit einem angedeuteten Ring, der fast senkrecht zur Bahnebene

steht und entsprechend wiedergegeben ist, Neptun und Pluto. Daneben zieht sich ein Band

aufgeschlagener Bücher durch das Bild. Der Eindruck eines Bandes wird durch eine Kette von

Bildpunkten, die durchaus auch Sterne (ähnlich der Milchstraße) darstellen könnten,

vestärkt.

Einen Bezug zu den Büchern findet man im Schriftzug „Astronomia Nova“ in der

rechten oberen Ecke des Grafittos. Dieser ist gerade der Titel des Buches, das Johannes Kepler 1609

(selbstverständlich in lateinischer Sprache) veröffentlichte.

(Mit [1] liegt dieses Werk auch in deutscher Sprache vor.)

In diesem Buch sind die ersten beiden Gesetze der Planetenbewegung ausformuliert, die heutzutage

Kepler'sche Gesetze genannt werden.

1. Kepler'sches Gesetz: Die Bahn eines jeden Planeten ist eine Ellipse,

wobei die Sonne in einem der beiden Brennpunkte steht.

2. Kepler'sches Gesetz: Ein von der Sonne zum Planeten gezogener Fahrstrahl

überstreicht in gleichgroßen Zeitintervallen gleich große Flächen.

Ein drittes Gesetz fand J. Kepler erst im Jahr 1618, er hat es in seinem Buch Harmonices Mundi

Libri V, das im Jahr darauf erschien, ausformuliert.

3. Kepler'sches Gesetz: Das Verhältnis des Quadrats der Umlaufzeit eines Planeten

zur dritten Potenz der großen Halbachse seiner Bahnellipse ist für alle Planeten

dasselbe.3)

Das revolutionär neue an Keplers Überlegungen war, dass man zuvor versuchte,

die Unregelmäßigkeiten der Planetenbewegungen mit Hilfe von Epizykeln zu erklären,

also einer Kreisbahn, die sich selbst auf einer Kreisbahn um die Sonne bewegt. Selbst

Nikolaus Kopernikus4)

(1473-1543) hat diesen Ansatz seinen Betrachtungen noch zugrundegelegt.

Durch den von ihm vorgeschlagenen Übergang zum heliozentrischen Weltbild, war für

Johannes Kepler offensichtlich, dass der Planet Erde seine Vorrangsstellung verloren hat und eine

exakt kreisförmige Bahn auch für die Erde nicht mehr vorausgesetzt werden kann.

Das Grafitto „Stern-Garten“

Unmittelbar am nördlich vom Bibliotheksbau gelegenen Nachbargebäude –

der Abstand beträgt nur wenige Meter – ist die Wand mit einem neueren Grafitto

mit ähnlicher Thematik verziert; allerdings fehlt hier der unmittelbare Bezug zu

Johannes Kepler. Während im Vordergrund ein Gartenidyll mit mehreren Wasserspielen,

die von zahlreichen Vögeln als Tränke genutzt werden, zu erkennen ist,

ist der Hintergrund als Mosaik mit einer Wiedergabe der Sonne und den (verblebenen) 8 Planeten

gestaltet. Bekanntermaßen hat die Internationale Astronomische Union (IAU) in einer

Abstimmung im August 2006 dem 1930 entdeckten Planeten Pluto den Planetenstatus aberkannt.

Während auf dem Grafitto am Bibliotheksgebäude Pluto noch wiedergegeben ist,

fehlt er bei dem mit „Stern-Garten“ betitelten Werk.

Das Grafitto „Stern-Garten“ wird nachstehend als Bildfolge wiedergegeben,

wobei sie am rechten Ende (aus Sicht des Betrachters) mit dem Zentralgestirn, der Sonne,

beginnt und in der Folge nach links mit wachsendem Abstand die Planeten wiedergegeben

werden. Zwar wird hier der Planet Uranus ebenfalls mit einem eher unauffälligen Ring

dargestellt, dessen extreme Neigung zur Bahnebene aber nur sehr moderat angedeutet ist.

Im Bereich des Johannes-Kepler-Platzes gibt es seit 1980 noch ein weiteres Kunstwerk,

das sich im weiterem Sinne der Thematik Weltraum widmet, es trägt die Bezeichnung

„Schwebendes Paar“ und stammt von Karl und Bruno Raetsch.

Es sei hier allerdings nur darauf hingewiesen, eine Beschreibung findet man in [2, Kunstwerk 39].

Das Grafitto am Leibniz-Gymnasium

Nur durch einen kleinen Baumbestand und dem nördlichen Teil der Newtonstraße von

den beiden weiter oben beschriebenen Grafitti getrennt befindet sich das Areal des

(örtlichen) Leibniz-Gymnasiums. Dessen südwestliche Ecke ist in Gestalt einer massiven

Mauer ausgestaltet, die mit einem Grafitto, das im Wesentlichen den Namen der Bildungsanstalt

ausweist, versehen ist.

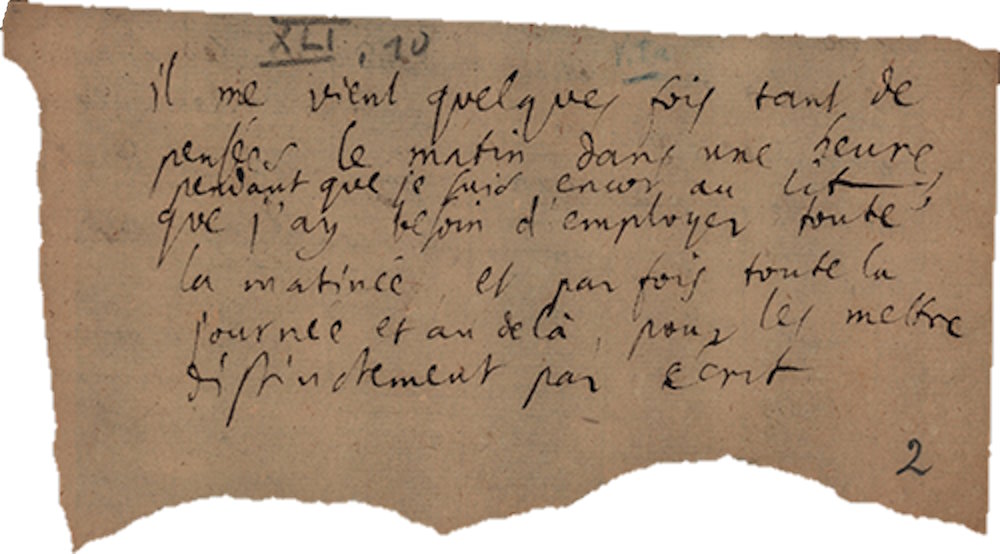

Es gibt allerdings zwei Details auf die gesondert hingewiesen werden soll. Da ist zum einen

ein Porträt des Namensgebers und Universalgelehrten

Gottfried Wilhelm Leibniz

(1646-1716), der sich auch mit mathematischen Themen maßgeblich beschäftigt hat,

in das Grafitto integriert und das nachstehend separat wiedergegeben wird.

Bei genauerem Hinschauen erkennt man zum anderen, dass das Wort „Gymnarum“ noch mit

mit einem Text in Schreibmaschinenschrift überlagert ist. Dieser Text lautet wie folgt:

Beim Erwachen hatte ich schon

so viele Einfälle, dass der Tag nicht ausreichte, um sie niederzuschreiben.

Dies ist eine aus dem Französischen frei übersetzte Notiz von G. W. Leibniz

(siehe nachstehendes Fragment).

Referenzen

| [1] | Johannes Kepler: Astronomia Nova – Neue ursächlich begründete Astronomie, übersetzt von Max Caspar, durchgesehen und ergänzt sowie mit Glossar und einer Einleitung versehen und herausgegeben von Fritz Krafft, matrixverlag, Wiesbaden, 2005 | |

| [2] | Landeshauptstadt Potsdam – FB Kultur und Museum, FB Grün- und Verkehrsflächen (Hrsg.): Kunst im öffentlichen Raum – Babelsberg / Schlaatz / Waldstadt / Am Stern / Drewitz / Kirchsteigfeld, Brandenburgische Universitätsdruckerei und Verlagsgesellschaft Potsdam mbH, mit einem Vorwort von Dirk Alexander Schermer | |

| [3] | PotsdamWiki: Wohngebiet „Am Stern“, zuletzt bearbeitet am 3. August 2024 |

Bildnachweis

| Grafitti zu Johannes Kepler und zum Leibniz-Gymnasium | Wolfgang Volk, Dezember 2014 | |

| Grafitto Stern-Garten | Wolfgang Volk, September 2025 | |

| Notiz | Von der Homepage der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) kopiertes und nachträglich für die obegen Zwecke bearbeitetes Bild. Bekanntlich ist G. W. Leibniz 1716 verstorben, was bereits länger als 70 Jahre her ist (siehe § 64 Urheberrechtsgesetz [UrhG]). Ferner werden gem&aum;ß der Leitlinien zur Lizenzierung von wissenschaftlichen Produkten der BBAW unter anderem für Bilder die Creative Commons Lizenz Attribution 4.0 (CC BY 4.0) angewendet. Diese ist sinngemäß auch auf diese Grafik anwendbar. |

1) Die Gegend um diesen Platz lag seinerzeit in einem

ausgedehnten Waldgebiet, der Parforceheide. Über die damalige Situation gibt ein

Plan von C. G.Tschirsky aus dem Jahr 1786 beredt Auskunft,

der von einer Informationstafel abgelichtet hinter dem Verweis/Link wiedergegeben ist.

„Der Stern“ ist etwa im Zentrum des rechten unteren Bildviertel zu erkennen,

oben links der südliche Teil der Stadt Potsdam.

2) Diese Zweigbibliothek ist derzeit (2025 und

voraussichtlich bis 2027) wegen umfangreicher Umbau- und Modernisierungsarbeiten

geschlossen; das alleinstehende Gebäude ist mit einem Bauzaum umgeben.

3) Dieses Gesetz wird nun meist anders formuliert,

indem die Umlaufzeiten und großen Halbachsen der Bahnellipsen zweier Planeten

zueinander ins Verhältnis gesetzt werden.

4) Ob die korrekte latinisierte Schreibweise

des Namens „Nicolaus Copernicus“ lautet, wird immer noch diskutiert.

Im deutschen Sprachraum scheint sich die Schreibweise mit „K“ durchgesetzt zu

haben.