Mathematischer Ort des Monats Juli 2016

Gemälde und Miniaturen zu Pythagoras et al. im Kulturforum in Berlin-Tiergarten

von

Wolfgang Volk

Das sogenannte Kulturforum –

siehe auch Seite

der Staatlichen Museen zu Berlin –

fasst mehrere

kulturelle Einrichtungen rund um den Matthäikirchplatz unter einem Begriff

zusammen. Von Bedeutung für die nachstehenden Ausführungen sind hier die

Gemäldegalerie und das Kunstgewerbemuseum.

Zunächst sollen die interessierenden Werke der Gemäldegalerie vorgestellt werden:

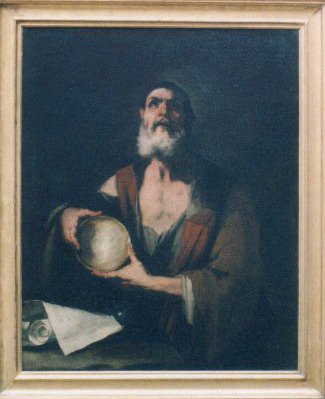

Im Raum XIII sind unter anderem drei Gemälde zu finden, auf denen die drei

Mathematiker der Antike Pythagoras,

Archimedes und

Euklid

dargestellt beziehungsweise porträtiert sind.

Dieses Gemälde fertigte Salvator Rosa im Jahr 1662 an.

Wegen des Mangels an verlässlichen Quellen, der schon früh wuchernden

Legendenbildung und Widersprüchen zwischen den überlieferten Berichten sind

viele Angaben über das Leben des Pythagoras in der wissenschaftlichen Literatur umstritten

(Zitat aus [5]). Es ist allerdings davon auszugehen, dass künstlerische Darstellungen

am ehesten die Legenden bedienen.

So heißt es, dass Pythagoras beim Tyrannen

Polykrates in Ungnade

gefallen ist. Zeitweise soll Pythagoras sich in Höhlen

im Kerkisgebirge (beachte auch die Dokumentation zur

Bar unterhalb der Höhlen) auf seiner

ägäischen Heimatinsel Samos zurückgezogen haben, letztendlich von der Insel

nach Kroton (dem heutigen Crotone in Kalabrien,

was seinerzeit zu den griechischen Kolonien – Magna Graecia – gehörte)

geflohen sein und dort die Schule der Pythagoräer gegründet haben. Insofern kann obiges

Gemälde durchaus eine Szene der Flucht Pythagoras' von Samos wiedergeben (zumindest ist die

Überfahrt von Samos auf das kleinasiatische Festland gut mit Fischerbooten zu bewältigen).

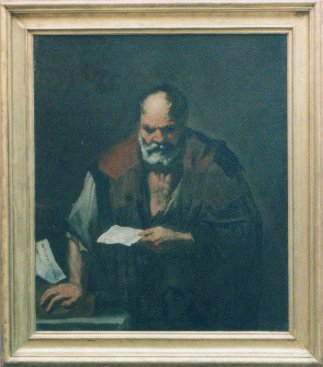

Die Porträts von Archimedes und Euklid sind Werke von Luca Giordano.

Auch die Darstellung des Archimedes bezieht sich auf eine Legende. Archimedes wird oft mit einem

Hohlspiegel abgebildet. Der Legende nach soll Archimedes mit allerlei seiner Erfindungen die

römischen Belagerer seiner Heimatstadt Syrakus Schaden zugefügt haben. Unter anderem soll

er die Segel der römischen Schiffe durch Umlenkung des Sonnenlichts mit einem Hohlspiegel in

Brand gesetzt haben (vergleiche [4])

In [3] sind zu den Malern und zu den Bildern folgende Informationen

wiedergegeben:

SALVATOR ROSA

Neapolitanische Schule, 1615 Neapel - 1673 Rom. Mitarbeiter des Francesco Francanzano in Neapel. Möglicherweise Schüler von Giuseppe Ribera und von Aniello Falcone, die ihn stark beeinflussten. Seit 1637 ständig in Rom ansässig, 1640-1649 zwischenzeitlich in Florenz, wo er seinen literarischen Interessen nachging. Tätig als Radierer und Landschaftsmaler von schulbildendem Einfluss.

Neapolitanische Schule, 1615 Neapel - 1673 Rom. Mitarbeiter des Francesco Francanzano in Neapel. Möglicherweise Schüler von Giuseppe Ribera und von Aniello Falcone, die ihn stark beeinflussten. Seit 1637 ständig in Rom ansässig, 1640-1649 zwischenzeitlich in Florenz, wo er seinen literarischen Interessen nachging. Tätig als Radierer und Landschaftsmaler von schulbildendem Einfluss.

LUCA GIORDANO genannt FAPRESTO

Neapolitanische Schule, 1634 - 1705 Neapel. Ausgebildet in der Werkstatt des Vaters Antonio und vermutlich auch von Giuseppe Ribera, der ihn stark beeinflusste. Aufenthalte in Rom, Florenz und Venedig fördern die Ausprägung seines reifen Stils, vorrangig durch Anregungen von Pietro da Cortona. Seit 1692 war er als Hofmaler von Karl II. zehn Jahre in Spanien tätig, vor allem in Toledo und Madrid.

Neapolitanische Schule, 1634 - 1705 Neapel. Ausgebildet in der Werkstatt des Vaters Antonio und vermutlich auch von Giuseppe Ribera, der ihn stark beeinflusste. Aufenthalte in Rom, Florenz und Venedig fördern die Ausprägung seines reifen Stils, vorrangig durch Anregungen von Pietro da Cortona. Seit 1692 war er als Hofmaler von Karl II. zehn Jahre in Spanien tätig, vor allem in Toledo und Madrid.

EUKLID

Leinwand. 115×99 cm.

Euklid (um 325 - um 265 vor unserer Zeitrechnung, wegen widersprüchlicher Angaben in [3] sind die Jahreszahlen aus [2] entnommen) begann um 300 vor unserer Zeitrechnung in Alexandria Mathematik öffentlich zu lehren. Sein Hauptwerk sind "Die Elemente".

Siehe auch untenstehenden Hinweis

Leinwand. 115×99 cm.

Euklid (um 325 - um 265 vor unserer Zeitrechnung, wegen widersprüchlicher Angaben in [3] sind die Jahreszahlen aus [2] entnommen) begann um 300 vor unserer Zeitrechnung in Alexandria Mathematik öffentlich zu lehren. Sein Hauptwerk sind "Die Elemente".

Siehe auch untenstehenden Hinweis

ARCHIMEDES

Leinwand. 121×99 cm.

Archimedes (um 287 - 212 vor unserer Zeitrechnung) war der bedeutendste antike Mathematiker und Physiker; er wirkte in Syrakus.

Leinwand. 121×99 cm.

Archimedes (um 287 - 212 vor unserer Zeitrechnung) war der bedeutendste antike Mathematiker und Physiker; er wirkte in Syrakus.

Hinweis:

Die Bilder von Euklid und Archimedes gehören zu einer Serie von idealen Porträts antiker Wissenschaftler und Philosophen, von denen jeweils mehrere Ausführungen in zahleichen Sammlungen verstreut sind. Die Berliner Bilder nutzen unter dem Einfluss Riberas vergleichsweise expressivere Ausdrucksmittel als später entstandene Stücke.

Die Bilder von Euklid und Archimedes gehören zu einer Serie von idealen Porträts antiker Wissenschaftler und Philosophen, von denen jeweils mehrere Ausführungen in zahleichen Sammlungen verstreut sind. Die Berliner Bilder nutzen unter dem Einfluss Riberas vergleichsweise expressivere Ausdrucksmittel als später entstandene Stücke.

In Raum 1 (bitte zu beachten, dass die Ausstellungsräume teilweise mit arabischen und teils mit

römischen Zahlen bezeichnet sind) der im Kulturforum beheimateten Berliner Gemäldegalerie

ist unter anderem ein Gemälde von Christoph Amberger ausgestellt,

das den Kosmographen Sebastian Münster

(1489 - 1552) zeigt. S. Münster hat sich in verschiedenen weiteren Fachgebieten (Hebraistik,

Astronomie, Geografie, Theologie) hervorgetan, trieb auch mathematische Studien und veröffentlichte

das zweibändige Werk "Rudimenta

mathematica", dessen erster Band die Grundprinzipien der Geometrie behandelt; der zweite Band

befasst sich mit Sonnenuhren.

Dieses Porträt von S. Münster findet sich seitenverkehrt auf der früheren

100-DM-Banknote wieder (siehe unten).

In der Studiensammlung – ein Nebenraum zur Abteilung VI Rokoko - Jugendstil –

des Berliner Kunstgewerbemuseums sind auch eine Reihe von Porträtminiaturen

des 18. und 19. Jahrhunderts / Aquarellmalereien auf Elfenbein ausgestellt. Zwei von

ihnen zeigen Bildnisse des Naturwissenschaftlers und Mathematikers

Johann

Andreas von Segner und seine Ehefrau Maria. J. A. von Segner war Universitätsprofessor

in Jena, Göttingen und ab 1755 in Halle - dort auch Lehrer für Optik und

Perspektive von dem jungen H. F. Füger. Die Bildnisse wurden von

Heinrich Friedrich

Füger in Halle/Saale oder Leipzig in den Jahren 1768 und 1769 gemalt.

Die Inventarnummern der Miniaturen lauten F3752a und -b.

Banknote mit dem Porträt von Sebastian Münster

Referenzen

| [1] | Karl-HeinrichHofmann: "Zwei abgerissene Burschen". DMV-Mitteilungen 3/98, S. 9 | |

| [2] | The MacTutor History of Mathematics archive, http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/index.html | |

| [3] | Staatliche Museen zu Berlin: Gemäldegalerie im Bodemuseum, Führer durch die Ausstellung. 4. erweiterte Auflage, Henschel Verlag Berlin 1990 | |

| [4] | Wikipedia: Archimedes | |

| [5] | Wikipedia: Pythagoras |

Bildnachweis

| Pythagoras und die Fischer, Archimedes und Euklid | Wolfgang Volk, Berlin, Impressionen aus der Berliner Gemäldegalerie | |

| Sebastian Münster | Wolfgang Volk, Berlin, Porträt von Sebastian Münster in der Gemäldegalerie in Berlin | |

| Johann Andreas von Segner | Wolfgang Volk, Berlin, Porträtminiatur zu Johann Andreas von Segner im Kunstgewerbemuseum in Berlin | |

| 100-DM-Banknote | Wolfgang Volk, Berlin, Banknote mit dem Porträt von Sebastian Münster |