Mathematiker des Monats November 2017

Edmund Georg Hermann Landau (1877-1938)

Edmund Landau erblickte am 14.2.1877 – ziemlich genau 100 Jahre nach

Carl Friedrich Gauß und

bis auf wenige Tage gleich mit

Godfrey Harold Hardy

(* 7.2.1877) – in Berlin das Licht der Welt.

Sein Vater, der Gynäkologe Dr. Leopold Landau, war zu der Zeit schon Dozent an der

Charité und wohnte mit seiner Frau Johanna,

geborene Jacoby, in der Schadowstraße 10-11 in dem Hause, das der berühmte

Bildhauer

Gottfried Schadow für

sich 1805 erbaut hatte.

Ab 1880 wohnte die Familie in der Französischen Straße 60 und ab 1888 in der

Dorotheenstraße 541).

Edmund Landau war das einzige Kind seiner Eltern.

Edmund Landau besuchte das

Französische Gymnasium, das am Ufer der Spree,

Reichstagsufer 6, ganz in der Nähe lag. (Heute steht dort das

Jakob-Kaiser-Haus des

Bundestages).

Bereits mit 16 Jahren legte er 1893 seine Abiturprüfung ab und studierte anschließend an der

Berliner Universität,

wo er Vorlesungen bei

Georg Frobenius,

Georg Hettner,

Ernst Steinitz,

Hermann Amandus Schwarz und

Lazarus Fuchs hörte,

unterbrochen von zwei Semestern an der Universität München.

Es hat sich von Landau eine sehr schöne und ausführliche Ausarbeitung

der Algebra-Vorlesung 1896/97 von Frobenius erhalten. 1899 promovierte er bei Frobenius,

wobei er (ebenso wie später

Issai Schur) sein Thema selbst gesucht hat.

Seine erste Veröffentlichung erschien 1895 in der Zeitschrift

Deutsches Wochenschach2)

mit dem Titel: „Zur relativen Wertbemessung der Turnierresultate“.

Den hier vorgelegten Algorithmus hat (sehr viel später)

Larry Page wieder gefunden, ihn bei der

Suchmaschine Google eingesetzt und ihn auch

patentieren lassen.3)

1901 habilitierte sich Landau an der Berliner Universität. In diesem Jahr zog die Familie

in das großelterliche Haus am Pariser Platz 6A, das sein Großvater

Ernst Jacoby 1861 vom Erbauer, dem Stadtrat und Zimmermeister

Carl August

Heinrich Sommer gekauft hatte.

1905 heiratete er Marianne Ehrlich, die jüngere der beiden Töchter von

Paul Ehrlich

(Nobelpreis

für Physiologie oder Medizin 1908) und

bezog mit ihr eine Wohnung in der Hardenbergstraße 13 (das Haus steht heute nicht mehr).

1909 bekam er den Ruf an die Georg-August-Universität in Göttingen als Nachfolger von

Hermann Minkowski.

Hier ließ er sich vom Berliner Architekten

Alfred Breslauer ein komfortables

Einfamilienhaus bauen (Herzberger Chaussee 48), und hier entfaltete Landau auch seine ungeheure

Betriebsamkeit.

Er begann bereits sehr früh am Morgen zu arbeiten, was häufig bis in den späten Abend

dauerte. Sein großer Schreibtisch war dann abends stets aufgeräumt und leer.

Seine Assistenten hatten kein leichtes Leben.

Peter Scherk schreibt in einem Brief:

„Landau was a marvellous technician and a murderous slave driver;

you could not imagine a better teacher.“

Seine Vorlesungen waren penibel genau vorbereitet. Der berühmte Landau-Stil findet sich

gedruckt zum ersten Male in seinem Buch Darstellung und Begründung einiger neuerer

Ergebnisse der Funktionentheorie [2]

und hat Ähnlichkeit zum

Tractatus von

Ludwig Wittgenstein,

der fast zeitgleich entstand. Allerdings gewichtet Wittgenstein seine Aussagen in logischer

Abhängigkeit, während Landau seine Sätze und Definitionen einfach durchnummerierte.

Landau wäre gerne nach Berlin zurückgekehrt, aber das verhinderte zunächst

Frobenius, der wenig von der analytischen Zahlentheorie hielt. Dass dieses Gebiet,

auch dank der Arbeiten von Landau einen großen Aufschwung erleben würde,

konnte sich Frobenius wohl nicht vorstellen.

1933 kam es zu dem von

Oswald Teichmüller

inszenierten Vorlesungsboykott und in dessen Verlauf Landau sich vorzeitig

(er war ja erst 56 Jahre alt) pensionieren ließ.

Er kehrte nach Berlin zurück und kaufte sich ein Haus in der Tannenbergallee 22A in Charlottenburg.

Seinen Sitz im Aufsichtsrat der Victoria Versicherung musste er aufgeben.

Im weiteren Verlauf der Nazi-Diktatur wurde er auch gezwungen, seine Victoria-Aktien zu verkaufen.

In dieser Zeit der – sozusagen – „inneren Emigration“ reiste er viel

(unter anderem nach Brüssel, Groningen, Cambridge). In Groningen schrieb er auch sein Buch

Einführung in die Differentialrechnung und Integralrechnung,

die 1934 im holländischen Verlag Noordhoff erschien [3].

Bücher jüdischer Autoren konnten damals in Deutschland nicht mehr erscheinen.

Es sei noch erwähnt, dass Landau in dieser Zeit mit

Hans Heilbronn und

Peter Scherk noch einen bemerkenswerten Satz über die

Goldbachsche Vermutung

beweisen konnte:

Alle großen ganzen Zahlen lassen sich als Summe von

höchstens 71 Primzahlen darstellen.

Der große Satz von Winogradov

erschien nur knapp ein Jahr später.

Edmund Landau ist auf dem Jüdischen Friedhof im berliner Ortsteil

Weißensee bestattet (siehe

Mathematischer Ort des Monats August 2016).

Referenzen

| [1] | Wolfgang Kluge: Edmund Landau, sein Werk und sein Einfluss auf die Entwicklung der Mathematik, Staatsexamensarbeit, Universität Duisburg, 1983 | |

| [2] | Edmund Landau: Darstellung und Begründung einiger neuerer Ergebnisse der Funktionentheorie, Verlag Julius Springer, Berlin, 1916 | |

| [3] | Edmund Landau: Einführung in die Differentialrechnung und Integralrechnung, Verlag Noordhoff, Groningen usw., 1934 | |

| [4] | Edmund Landau: Collected Works, vol.1-9, Hrsg.: Leonid Mirsky, Isaac Jacob Schoenberg, Wolfgang Schwarz, Heinrich Wefelscheid et al., Thales-Verlag, Essen, 1985 ff |

Bildnachweis

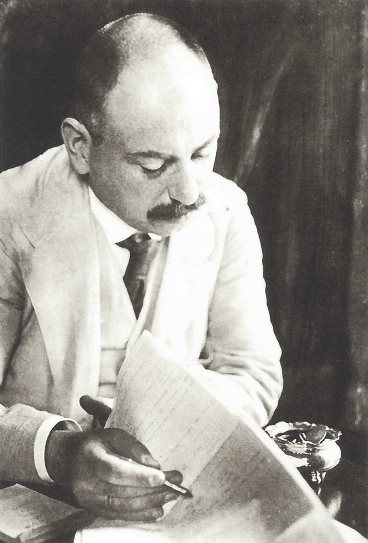

| Porträt | Photo von E. Reichelt (Breslau) 1913, aus der Sammlung Wefelscheid | |

| Tafel | Wolfgang Volk, Berlin, entnommen aus Tafeln zu Mathematikern in Göttingen |

1) Dieses Haus steht heute noch und wird vom Bundestag genutzt.

Es ist das einzige alte Haus in der Dorotheenstraße, das zwischen Wilhelm- und

Ebertstraße liegt, es besitzt heute die Hausnummer 99.

2) Diese Wochenzeitschrift erschien zwischen 1875 und 1925

(siehe Schachmuseum –

Zeitschriften und Jahrbücher).

3)

Günter M. Ziegler

machte mich freundlicherweise hierauf aufmerksam.