Mathematischer Ort des Monats Februar 2025

Ausstellung Georg Joachim Rheticus (1514‒1574) und

die astronomische Forschung in Wittenberg

von

Wolfgang Volk

Im Zeitraum vom 7. Januar bis zum 25. März 2025 ist in den Räumlichkeiten der

Reformationsgeschichtlichen Forschungsbibliothek

Wittenberg, die im dritten Obergeschoss des Schlosses untergebracht

ist1), die Kabinettausstellung „WeltWissen

Wittenberg – Wittenberger WissensWelten“ zu sehen.

Dieser Titel der Ausstellung könnte besser für eine ganze Serie von Ausstellungen

stehen; um was es hierbei konkret geht, wird erst mit dem Untertitel „Georg Joachim Rheticus

(1514–1574) und die astronomische Forschung in Wittenberg“ deutlich.

Die Ausstellung korreliert mit der 450. Wiederkehr des Todestags von

Georg Joachim Rheticus am

4. Dezember 1574.

Die Reformationsgeschichtliche Forschungsbibliothek (RFB) ist eine öffentlich

zugängliche und interdisziplimär ausgerichtete Studienstätte für die

Erforschung von Geschichte und Kultur der Reformation am zentralen Wirkungsort Martin Luthers.

Gebildet wurde die Forschungsbibliothek im Frühjahr 2018 aus den Bibliotheken des

Evangelischen Predigerseminars und des Lutherhauses Wittenberg. Organisiert ist sie als

Gesellschaft bürgerlichen Rechts, in der das Evangelische Predigerseminar Wittenberg,

die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt, die Stiftung LEUCOREA und die

Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt

zusammenarbeiten.2)

Zur Eröffnung der Ausstellung wurde vom Ministerpräsidenten des Landes

Sachsen-Anhalt, Dr. Reiner Haseloff das Werk „Nicolai Copernici Torinensis

De revolutionibus orbium coelestium, Libri VI, Norimbergae apud Ioh. Petreium,

Anno MDXLIII“3) als Faksimile-Nachdruck

überreicht, das man nun als zentalen Teil der Ausstellung betrachten darf.

Warum dies der Fall ist, wird der nachfolgende Erzählstrang der Ausstellung verdeutlichen.

G. J. Rheticus wird am 16. Februar 1514 als Georg Joachim Iserin in Feldkirch

(heute im österreichischen Bundesland Vorarlberg) geboren. Nach der Hinrichtung seines

wegen Hexerei angeklagten Vaters nimmt seine aus Italien stammende Mutter wieder ihren (adligen)

Geburtsnamen de Porris und er – selbigen ins Deutsche übertragen –

von Lauchen an. Die spätere Benennung „Rheticus“ folgt der Mode der

Latinisierung von Eigennamen und bezieht sich auf die geografische Lage seines Geburtsorts

in der früheren Provinz des Römischen Reichs, Raetia.

Er studierte in Zürich und an der 1502 gegründeten Universität in Wittenberg

und erwarb hier 1536 den akademischen Grad

Magister artium. Ab dem Folgejahr

hatte er die Professur für Niedere Mathematik an der Wittenberger Universität inne.

Die ersten drei Texttafeln der Ausstellung thematisieren die scheinbaren Bewegungen der

Himmelskörper, die Entwicklung der Differenzierung von Astronomie und Astrologie,

die anfangs eher marginal erscheint, und die beiden Weltbilder – geozentrisch

versus heliozentrisch –, wobei auch deren bekanntesten Vertreter aus der Antike,

Aristoteles (384-322 vor Christus) und

Claudius Ptolemäus

(um 100-nach 160) sowie

Aristarchos von Samos

(um 310-um 230 v. Chr.) und

Seleukos von Seleukeia

(* um 190 v. Chr.) genannt werden.

Bis auf eine Ausnahme beziehen sich die weiteren Texttafeln auf die Bücher, die in den

darunter befindlichen Vitrinen ausgestellt sind. Die Themen werden hier nur grob skizziert,

aber die Protagonisten genannt. Auffallend ist, dass etliche Exemplare der ausgestellten

Bücher in Wittenberg gedruckt wurden.

Beim Thema „Antike“ wird ausschließlich Claudius Ptolemäus genannt.

Das ausgestellte Exemplar seines Hauptwerks in griechischer Sprache „Megalé

sýntaxés“ besitzt einen Ledereinband mit dem Hinweis auf Wittenberg

und der Jahreszahl 1561. Dieses Werk ist in lateinischer Übersetzung unter dem aus dem

Arabischen abgeleiteten Begriff Almagest bekannt.

Bezüglich des Mittelalters fokussiert die Ausstellung auf den englischen Mathematiker

und Astronomen

Johannes de Sacro

Busto4) (um 1195-1256), dessen Werk

„Tractatus de Sphaera“5) in einer Ausgabe

aus dem Jahr 1515 ausgestellt ist. Zudem wird ein Exemplar von Thomas Blebelius,

das offenbar das vorgenannte Buch kommentiert und 1595 in Wittenberg gedruckt wurde,

präsentiert.

Beim „Übergang zur Renaissance“ werden die Protagonisten

Georg von Peuerbach (1423-1461)

und dessen Schüler

Johannes Regiomontanus (1436-1476)

genannt – aber auch der byzantinische Theologe und Philosoph

Bessarion (um 1400-1472) wird erwähnt.

Bereits zu dieser Zeit hatte man den Bedarf einer Kalenderreform erkannt,

da sich der Sonnenlauf erkennbar vom Julianischen Kalender entfernt hatte.

Auch Exemplare der Werke von G. von Peuerbach und J. Regiomontanus sind in der Ausstellung

zu sehen.

Die beiden nächsten Texttafeln sind G. J. Rheticus und

Nikolaus Kopernikus (1473-1543)

und deren Zusammenwirken bezüglich des Drucklegung des oben genannten Werks

„De revolutionibus orbium coelestium“ gewidmet. In diesem Zusammenhang wird auch

unter anderem Rheticus' Lehrer

Johannes Volmar

(?-1536), der ab 1519 die Professur für Mathematik und ab 1525 jene für Höhere

Mathematik an der Universität in Wittenberg inne hatte, genannt.

Zu erwähnen ist auch das ausgestellte Buch von Clausius Ptolemäus

Mathematicae constructionis liber primus graece et latine, das vom

wittenberger Mathematikprofessor

Erasmus Reinhold (1511-1553,

siehe auch [9]) ins

Lateinische übersetzt und mit Anmerkungen versehen 1549 herausgegeben und in Wittenberg

gedruckt wurde. E. Reinhold wird auch auf einer nachfolgenden Texttafel gewürdigt.

In Bezug auf Astronomie und Mathematik werden auf weiteren Texttafeln noch folgende

Persönlichkeiten genannt:

-

Sebastian Theodoricus

(1521-1574)

Er war in Wittenberg ab 1550 zunächst Professor fü Niedere ab 1560 für Höhere Mathematik, wandte sich aber später der Medizin zu. -

Bartholomäus

Scultetus (1540-1614)

Er studierte zeitweise in Wittenberg die Sieben Freien Künste – unter anderem beim Professor für Höhere Mathematik Caspar Peuker (1525-1602) – konnte dort aber keine Anstellung finden und zog zurück nach Görlitz und wirkte dort als Mathematiklehrer am Gymnasium Augustum.

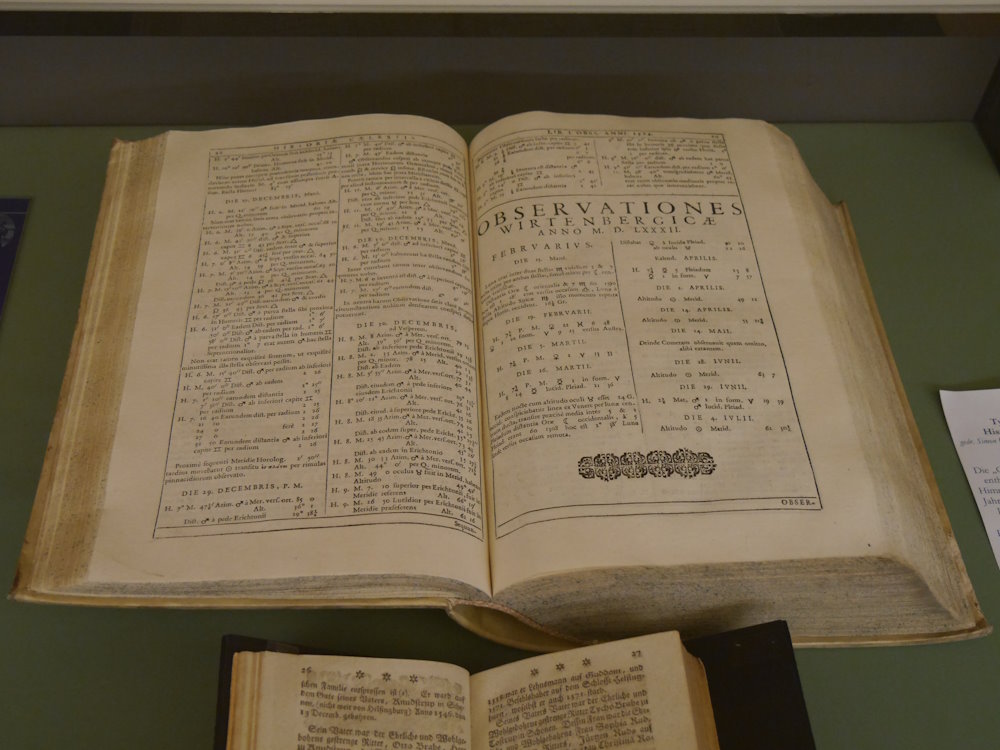

Just gegenüber der zuletzt beschriebenen Tafeln und Vitrinen ist eine separate Vitrine

platziert, die ausschließlich

Tycho Brahe (1546-1601) gewidmet ist.

Die Beschreibung weist unter anderem aus, dass Brahe auch in Wittenberg studiert hat und er das

Tychonisches Weltmodell

entwickelte, das einerseits die relativen Bewegungen der Sonne und ihrer Planeten gemäß

dem

Kopernikanischen Weltmodell

berücksichtigt, andererseits aber den Planeten Erde – wie beim

Ptolemäischen

Weltmodell – im Zentrum stehen lässt.

Diese Vitrine wird von einem Buch mit dem Titel „Historia Coelestis“ dominiert,

das 1666 von Simon Utzschneider in Augsburg gedruckt wurde und Aufzeichnungen von

Himmelsbeobachtungen von T. Brahe in den Jahren 1582-1592 und 1594-1601 notiert.

Die aufgeschlagenen Seiten des Buchs weisen die in Wittenberg im Jahr

1582 ermittelten Messergebnisse aus – und zwar über etwa ein halbes Jahr.

Dies bezeugt, dass die Beziehung von Tycho Brahe zu Wittenberg doch intensiver war,

als man gemeinhin annehmen könnte – [4] benennt lediglich das Jahr 1599,

in dem T. Brahe auf seiner Reise nach Prag in Wittenberg wohnte.

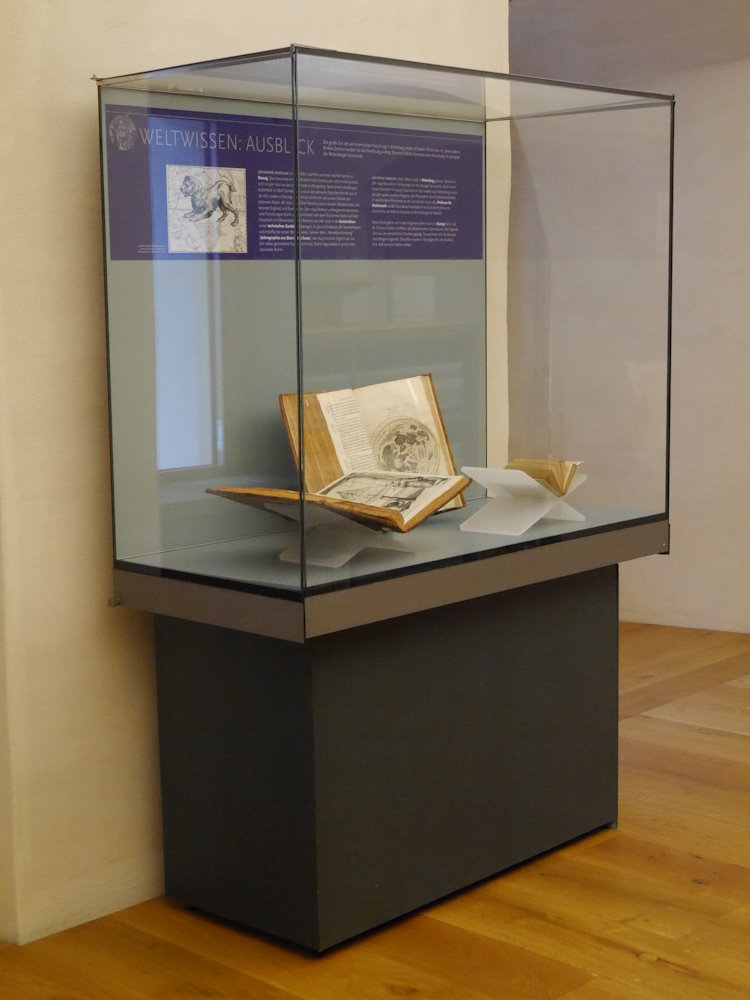

Eine letzte Vitrine, die örtlich von den anderen abgesetzt platziert ist, vermittelt in

gewisser Weise einen Abgesang auf die Hochzeit der astronomischen Forschung in Wittenberg.

Der ausgearbeitete Text verknüpft die Lebensläufe des Astronomen

Johannes Hevelius (1611-1687)

aus Danzig und des Mathematikprofessors

Aegidius Strauch (1632-1682)

aus Wittenberg, der seinen Lebensmittelpunkt später nach Danzig verlegte.

Zudem sind in dieser Vitrine drei von J. Hevelius, der bekanntermaßen die Kartografie

des Mondes begründete, verfasste Bücher ausgestellt,.

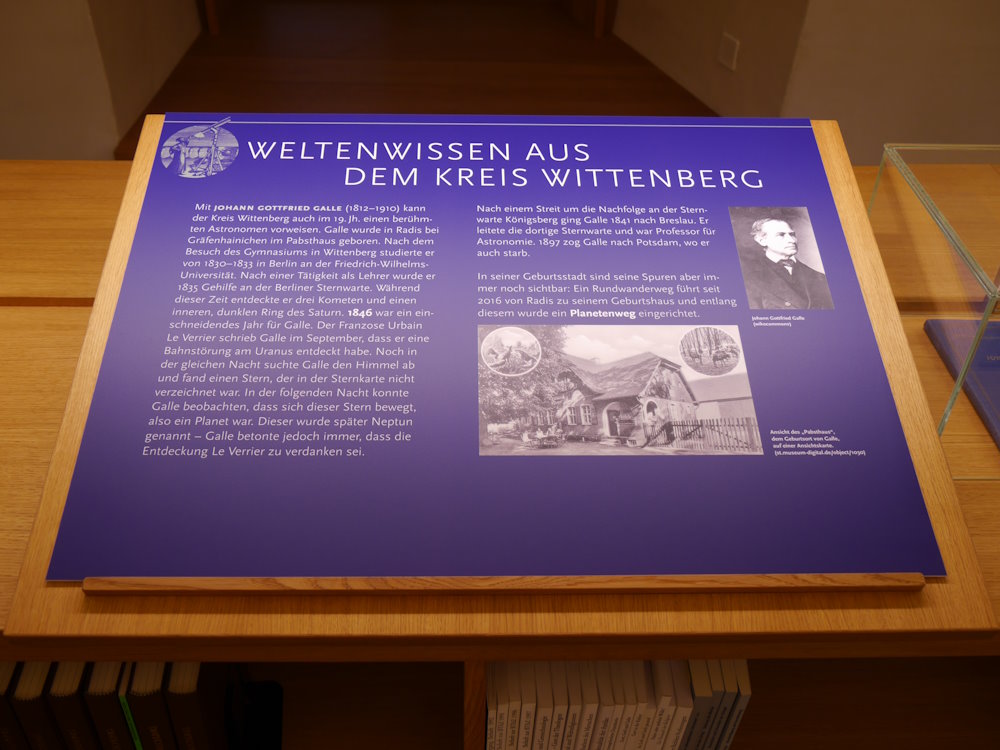

Ebenfalls örtlich etwas abgelegen enthält die Austellung eine speziell auf den

Astronomen

Johann Gottfried Galle

(1812-1910) fokussierte Texttafel. J. G. Galle wurde im Ort Radis im heutigen Landkreis

Wittenberg geboren. Er besuchte das Gymnasium in Wittenberg (siehe [6]).

Zudem studierte er in den Jahren 1830 bis 1833 an der Friedrich-Wilhelms-Universität

in Berlin und entdeckte 1846 an der berliner Sternwarte nach Berechnungen des französischen

Mathematikers

Urbain Le Verrier (1811-1877)

den Planeten Neptun. Diese Geschichte erzählt eine Tafel am (ehemaligen) Ort der Sternwarte

im Stadtbezirk Berlin-Kreuzberg [7].

Weitere Informationen zur Ausstellung – wie Öffnungszeiten und Termine

zu Sonderführungen durch die Ausstellung sind dem Flyer [1] zu entnehmen.

Es ist ausgesprochen imponierend, dass alle ausgestellten Bücher im Bestand dem

Reformationsgeschichtlichen Forschungsbibliothek Wittenberg entnommen sind und nicht auf

Leihgaben anderer Institutionen zurückgegriffen werden musste.

Referenzen

| [1] | Reformationsgeschichtliche Forschungsbibliothek: Flyer zur Ausstellung | |

| [2] | Reformationsgeschichtliche Forschungsbibliothek: Einladung zur Ausstellungseröffnung | |

| [3] | Reformationsgeschichtliche Forschungsbibliothek: Willkommen in der Reformationsgeschichtliche Forschungsbibliothek, Flyer | |

| [4] | Wolfgang Volk: Tafel zu Tycho Brahe in der Lutherstadt Wittenberg, Mathematischer Ort des Monats Mai 2024 | |

| [5] | Wolfgang Volk: Tafeln für Giordano Bruno, Joachim von Lauchen, Kaspar Peuker und Johann Daniel Titius in der Lutherstadt Wittenberg, Mathematischer Ort des Monats Oktober 2020 | |

| [6] | Wolfgang Volk: Tafel für Johann Gottfried Galle in der Lutherstadt Wittenberg, Mathematischer Ort in Vorbereitung | |

| [7] | Wolfgang Volk: Tafel für Johann Gottfried Galle und Urbain Jean Joseph Le Verrier in Berlin-Kreuzberg, Mathematischer Ort des Monats Oktober 2023 | |

| [8] | Wolfgang Volk: Tafel für Georg Joachim von Lauchen in der Lutherstadt Wittenberg, Mathematischer Ort des Monats April 2022 | |

| [9] | Wolfgang Volk: Tafel für Erasmus Reinhold in der Lutherstadt Wittenberg, Mathematischer Ort des Monats August 2021 |

Bildnachweis

| Alle Fotos | Wolfgang Volk, Berlin, Januar 2025 |

1) Der Zugang ist derzeit so geregelt,

dass man am Eingang im Schlosshof beim Besucherzentrum läuten muss, um eingelassen zu werden.

Von dort gelangt man mit dem Fahrstuhl zum dritten Obergeschoss.

2) Die Aussagen dieses Absatzes sind [3] wörtlich

entnommen.

3) Es ist das Buch von Nikolaus Kopernikus aus Thorn,

De revolutionibus

orbium coelestium (Über die Umlaufbahnen des Himmels),

das 1543 in Nürnberg bei Johannes Petreius gedruckt wurde.

4) Hier konsequent Sacro Busto (in zwei Worten)

statt Sacrobosco (ein Wort) genannt.

5) Hier ist das Werk schlicht als

„De Spaeris“ bezeichnet. Letztlich ist nicht auszuschließen,

dass bei den verschiedenen Buchausgaben nicht auch Übertragungsfehler und

(vermeintliche) Korrekturen eine Rolle spielen.