Mathematischer Ort des Monats Februar 2024

Der Besselpark in Berlin-Kreuzberg

von

Wolfgang Volk

Der Besselpark wurde erst im Jahr 1995 als Parkanlage angelegt [7] und bestand im Wesentlichen

aus einer Grünfläche mit einem Baumbestand am nördlichen und am westlichen

Rand.1)

Seit dem Jahr 2011 zieht in der südwestlichen Ecke dieses Parks eine größere

metallne Skulptur des US-amerikanischen Künstlers

Fletcher Benton (1931-2019) die

Aufmerksamkeit auf sich. Jedoch müssen zwangsläufig alle Versuche scheitern, diese

Skulptur mit dem Namensgeber der Parkanlage, dem Astronomen

Friedrich Wilhelm Bessel

(1784-1846), oder der in den Jahren 1835 bis 1913 in der Nähe der südöstlichen Ecke

des Besselparks (heute Fromet-und-Moses-Mendelsohn-Platz) ansässigen

Berliner Sternwarte (siehe unter anderem [3] und [5]) in Beziehung zu bringen.

Dies wird einem gewahr, sobald man die Bezeichnung des Kunstwerks kennt:

Tilted Donut Wedge with Two Balls, auf deutsch „Gekippter

Donut2), Keil mit zwei

Kugeln“3)).

In den Jahren 2019-2020 wurde der Besselpark in dem Sinne „revitalisiert“ [2],

dass neue Wege angelegt wurden, welche es erlauben, das Arreal auch schräg beziehungsweise

diagonal zu durchqueren, aber auch Sitzgelegenheit bieten. Der Park erhielt durch diese

Maßnahme noch weitere Ausstattung, so im westlichen Teil – den Wunschbrunnen.

Die neuen Wege sind aus unregelmäßig geformten Betonplatten zusammengefügt,

die teilweise mit unterschiedlichen, eingravierten Motiven gestaltet sind, die ihrerseits eng mit

dem Namensgeber des Parks, Friedrich Wilhelm Bessel, in Beziehung stehen.

Betritt man den Besselpark aus südöstlicher Richtung – also vom

Fromet-und-Moses-Mendelsohn-Platz aus – dort, wo früher die Berliner

Sternwarte stand, so fällt als erstes ein Porträt von F. W. Bessel auf, das –

an dieser Stelle, die einzelnen Motive sind durchaus im Park mehrfach anzutreffen –

mit seinem Namen und seiner Unterschrift ergänzt ist.

Friedrich Wilhelm Bessel wurde am 22. Juli 1784 in Minden (Westfalen) geboren.

(Die wechselvolle Geschichte dieser Stadt ist in [9] nachzulesen.)

Sein Interesse für die Astronomie erwachte während seiner Ausbildung zum Kaufmann

in Bremen. Die hierfür zum Verständnis benötigten mathematischen Grundlagen

eignete er sich im Selbststudium an. Mit einer von

Franz Xaver von Zach angeregten

aber selbstständig erarbeiteten Bahnbestimmung des

Halleyschen Kometen erwarb er

1804 die Aufmerksamkeit des Bremer Arztes und Astronomen

Heinrich Wilhelm Olbers,

der ihm daraufhin eine Stellung an der privaten

Sternwarte Lilienthal von

Johann Hieronymus Schroeter

vermittelte. Im Jahr 1809 wurde Bessel als Professor für Astronomie an die

Universität Königsberg berufen und mit der Leitung der dortigen, zu errichtenden

Sternwarte betraut. An beiden Institutionen wirkte er bis zu seinem Tod im Jahr 1846.

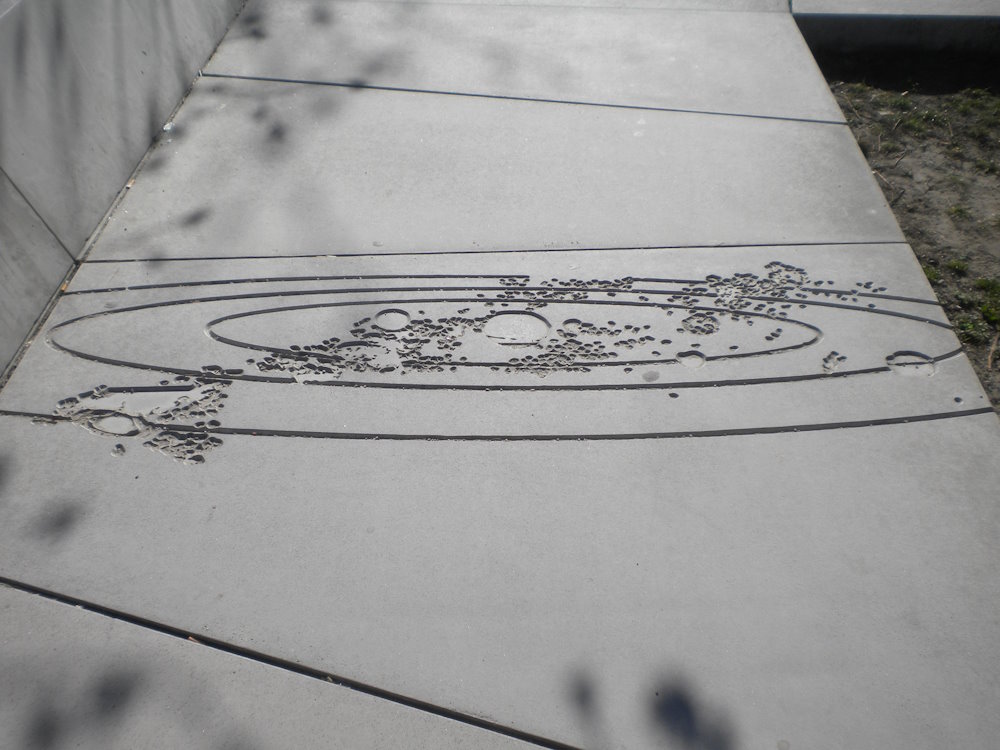

Konsequenterweise sind auf den neu angelegten Wegen des Besselparks auch astronomisch inspirierte

Motive zu entdecken: so ein Sonnensystem mit Planeten,

wobei es eher unwahrscheinlich ist, dass zu Bessels Zeiten die Existenz von Exoplaneten

diskutiert wurde, sowie die Sternbilder Schwan und Leier des nördlichen

Sternhimmels.4)

Selbstverständlich stellt sich die Frage, warum ausgerechnt diese beiden Sternbilder hier

hervorgehoben werden. Für das Sternbild Leier (lateinisch: Lyra) lässt sich

das nicht separat beantworten – immerhin bilden die Hauptsterne Wega

(manchmal auch Vega, α Lyrae) und Deneb (α Cygnii), das heißt die

beiden hellsten Sterne der Sternbilder Leier und Schwan, zusammen mit dem hellsten

Stern Altair (gelegentlich auch Atair, α Aquilae) im Sternbild Adler

die auffällige – und damit bekannte – Sternenkonstellation des

„Sommerdreiecks“.

Allerdings hat das Sternbild Schwan im Zusammnhang mit F. W. Bessel noch eine besondere

Bedeutung: Mit dem eher unscheinbaren (Doppel-)Stern 61 Cygnii der Größenklasse 5

(dieser wird auch Bessels Stern genannt und fiel durch eine große Eigenbewegung

sowie einen vergleichbar großen Abstand der Doppelstern-Komponenten auf)

gelang es ihm erstmals aufgrund der Parallaxe, das heißt einer vergleichsweisen großen

scheinbaren Lageänderung innerhalb eines halben Jahres, an der sich unser Planet Erde an

diametralen Positionen seiner Umlaufbahn befindet, dessen Abstand zu unserem Sonnensystem

zu bestimmen – es sind etwa 11 Lichtjahre. Dieser Stern ist in der nachstehenden

grafischen Darstellung mit einen gelben Kreis links oberhalb des Zentrums optisch

hervorgehoben.

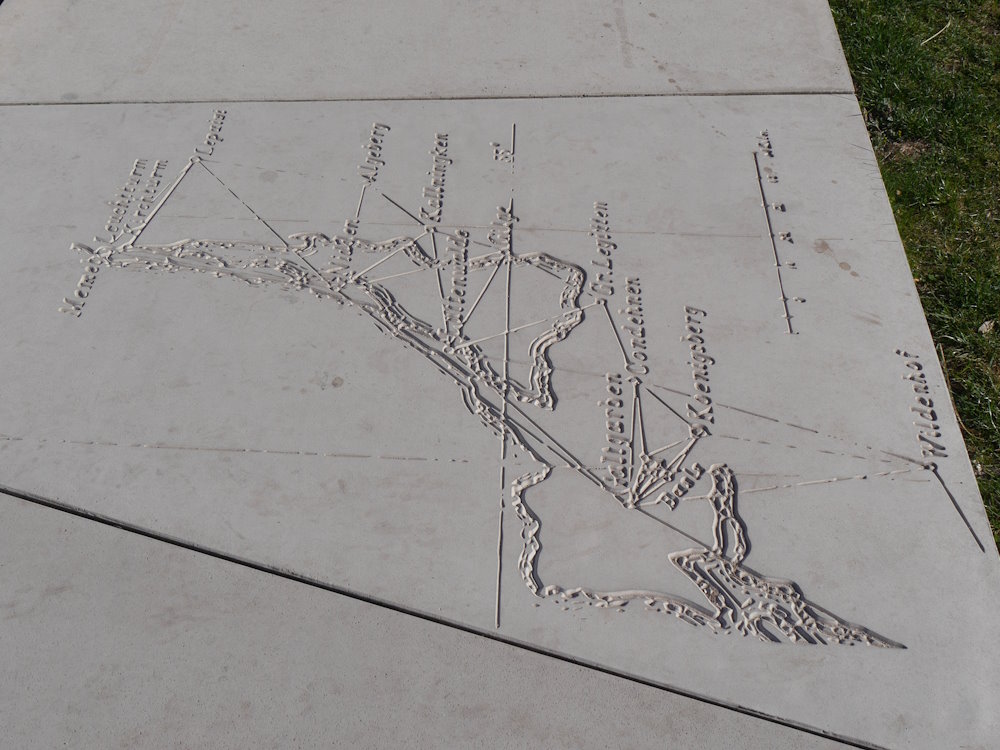

Als weiteres Gestaltungselement der neuen Wege im Besselpark ist eine Art Landkarte wiedergegeben.

Bei genauerer Betrachtung kann man den größten Teil der Küstenlinie Ostpreußns

mit dem Kurischen Haff und der gleichnamigen Nehrung erkennen. (Das dargestellte Gebiet gehört

heute teilweise zum Staat Litauen und teilweise zur Russischen Föderation.)

Ferner weist diese Darstellung das Dreiecksnetz der

Triangulation aus,

die im Rahmen der von Friedrich Wilhelm Bessel in den 1830er Jahren durchgführten

ostpreußischen Gradmessung angelegt wurde (siehe Tafel VII am Ende von [1]).

Das ursprüngliche Ziel dieser Vermessungsarbeiten war, die bereits bestehenden

Triangulationen in Preußen und dem Russischen Reich zu verbinden. Die Sternwarte in

Königsberg, deren Leitung F. W. Bessel innehatte, sollte in dieses Netz eingebunden

werden. Durch ergänzende astronomische Beobachtungen wurden die Arbeiten zu einer

Gradmessung ausgebaut (siehe auch die Ausführungen in [4]).

Ob es sich bei dem nachstehend abgebildeten Objekt um einen Sextanten oder um ein Heliotrop

handelt kann nicht zweifelsfrei entschieden werden.

Während seiner Ausbildung zum Kaufmann beschäftigte sich F. W. Bessel im Zusammenhang

mit dem Überseehandel auch mit Navigation. Da Navigationsinstrumente für ihn

in dieser Zeit unerschwinglich waren, baute er sich mit Unterstützung eines Tischlers und

eines Uhrmachers selbst einen

Sextanten. Möglicherweise zielt die

folgende Darstellung auf diese Episode ab.

Das Heliotrop5) hatte

Carl Friedrich Gauß

(1777-1855) im Zusammenhang mit der von ihm durchgeführten Vermessung des Königreichs

Hannover entwickelt, um bei der Winkelmessung6)

präziser die bei einer Triangulation weit entfernten Zielpunkte anvisieren zu können.

Hierfür hat er Sextanten derart umgebaut, so dass mit ihnen das Licht der Sonne zum

Beobachter, das heißt zum Standpunkt des

Theodoliten, umgelenkt werden konnte.

Die hellen Lichtpunkte waren über große Entfernungen gut zu beobachten.

F. W. Bessel machte bei der ostpreußischen Gradmessung ebenfalls von Heliotropen Gebrauch

[1].

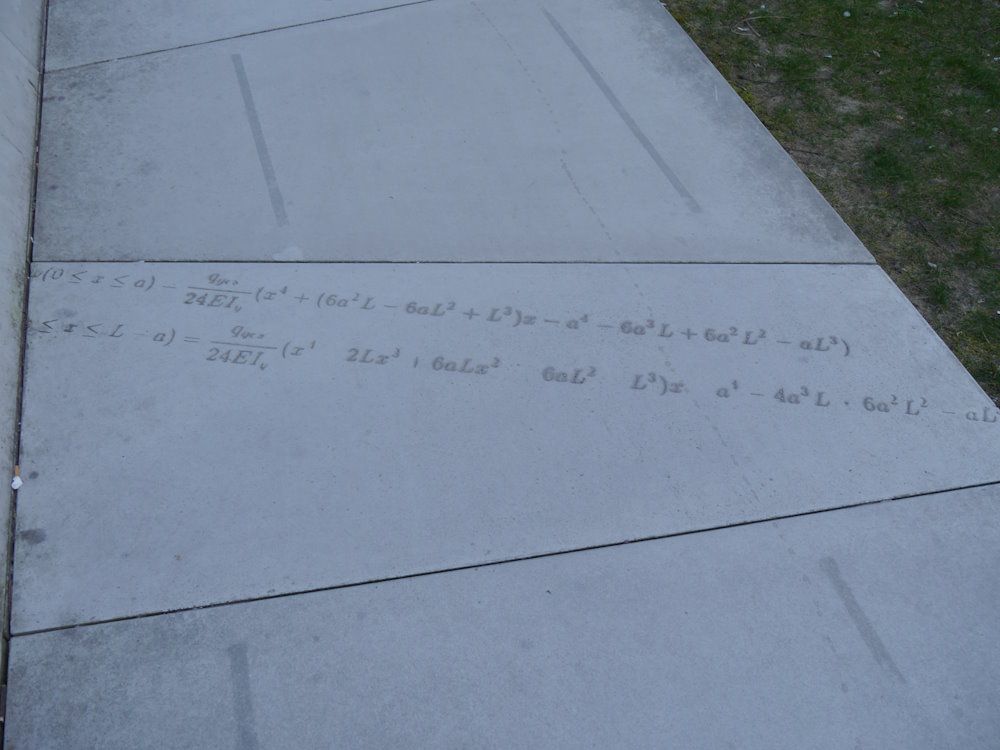

Ein Formelpaar ist ebenfalls als ausgestaltendes Element der Wegplatten zu erkennen.

Diese stehen im Zusammenhang mit Bessels Untersuchungen zur Lagerung von Messstangen.

Man findet die Formeln in [8, Abschnitt „Biegelinie“]

Referenzen

| [1] | Friedrich Wilhelm Bessel: Gradmessung in Ostpreußen und ihre Verbindung mit Preußischen und Russischen Dreiecksketten, Berlin, 1838 | |

| [2] | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg: Besselpark – Übersicht | |

| [3] | Wolfgang Volk: Preußischer Normalhöhenpunkt 1879 in Berlin-Kreuzberg, mathematischer Ort des Monats September 2017 | |

| [4] | Wolfgang Volk: Denkmal für Johann Jacob Baeyer in Berlin-Müggelheim, mathematischer Ort des Monats Juni 2022 | |

| [5] | Wolfgang Volk: Tafel für Johann Gottfried Galle und Urbain Jean Joseph Le Verrier in Berlin-Kreuzberg, mathematischer Ort des Monats Oktober 2023 | |

| [6] | Wikipdia: Friedrich Wilhelm Bessel | |

| [7] | Wikipdia: Besselpark | |

| [8] | Wikipdia: Bessel-Punkt | |

| [9] | Wikipdia: Geschichte der Stadt Minden |

Bildnachweis

| Plastik „Tilted Donut Wedge with Two Balls“ | Wolfgang Volk, Berlin, September 2017 | |

| alle weiteren Fotos | Wolfgang Volk, Berlin, März – Mai 2022 | |

| Symbolbild mit den Sternbildern Leier und Schwan | erstellt mit der freien Software Stellarium |

1) Der Autor hat dieses Arreal seinerzeit eher als Brache

wahrgenommen.

2) „Donut“ wird üblicherweise mit

„Krapfen“ übersetzt. Charakteristisch ist jedoch seine torus-förmige

Gestalt.

3) Ob der Versuch, mit Interpunktion noch etwas zu

retten, gelungen ist, kann hier nicht abschließend bewertet werden.

4) Leider muss man aber konstatieren,

dass die Lage der beiden Sternbilder zueinander nicht korrekt wiedergegeben ist.

(vergleiche die synthetische Wiedergabe der Sternbilder).

5) Auf der Rückseite der 10-DM-Banknote,

die in den Jahren 1991-2002 von der Deutschen Bundesbank herausgegeben wurde,

ist ein Heliotrop abgebildet (siehe zum Beispiel diese

Banknote mit dem Porträt von

Carl Friedrich Gauß).

6) Mit einem Theodoliten misst man im eigentlichen

Sinne keine Winkel, sondern „beobachtet Richtungen“, indem man das Fadenkreuz des

(Ziel-)Fernrohrs auf den Zielpunkt einstellt und am eingebauten Teilkreis –

einer Art Winkelmesser, wie man sie vom Geometrie-Unterricht kennt – die Richtung

mit hoher Genauigkeit abliest. Der wesentliche Unterschied zu einem Winkelmesser ist der,

dass beim Teilkreis keine „Nullrichtung“ eingestellt wird. Winkelwerte werden

anschließnd durch Differenzbildung von Richtungen rechnerich ermittelt.