Mathematischer Ort des Monats Juli 2025

Ausstellung anlässlich des 325. Geburtstags der

Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Berlin-Mitte

von

Wolfgang Volk

Die

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW)

feierte in den zwei Wochen vom 14. bis 28. Juni 2025 ihr 325-jähriges Bestehen mit der

einleitenden Festsitzung zum Leibniztag1), einer Reihe von

Vorträgen sowie zweier Ausstellungen und zum Abschluss mit Veranstaltungen im Rahmen der

Langen Nacht der Wissenschaften in Berlin

und Potsdam, die ihrerseits diesmal bereits zum 25. Mal veranstaltet wurde.

Damit wird auf das Jahr 1700 als das Gründungsjahr der Akademie fokussiert, das Jahr,

in dem auf Anregung von

Gottfried Wilhelm Leibniz die

Kurfürstlich-Brandenburgische Societät der Wissenschaften ins Leben gerufen wurde

(siehe auch [4]). Diese Einrichtung wird als erste Vorgängerinstitution der heutigen BBAW

verstanden. In der langen Zeispanne seitdem haben etliche Umstrukturierungen stattgefunden, und

es sind damit einhergehend auch vielfältige Umbenennungen erfolgt (siehe zum Beispiel [3]).

Während der überwiegende Teil der Veranstaltungen zum Jubiläum im

Akademiegebäude am Gendarmenmarkt stattfanden,

wurde im Akademieflügel2) eine der beiden

erwähnten Ausstellungen, nämlich jene über „Die Berliner

«académie française»“ im oben genannten Zeitraum gezeigt.

Dabei sollte erwähnt werden, dass der Akademieflügel ein kleiner Teil des

Gebäudekomplexes der Staatsbibliothek (mit der postalischen Adresse Unter den Linden 8)

ausmacht, dem ursprünglichen Areal der Akademiegebäude [3].

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der Veranstaltungen auch die Verwendung der

französischen Sprache in der Wissenschaft (und bei Hofe sowieso) thematisiert wurde.

Und so nimmt es nicht Wunder, dass die genannte Ausstellung im Foyer des Akademieflügels den

Zeitraum der Jahre 1745-1786 beleuchtet, was im Wesentlichen mit der Zeit der Regentschaft von

Friedrich II. (1712-1786,

auch oft als „Alter Fritz“ bezeichnet),

der ab 1740 König „in“ und ab 1772 König „von“ Preußen war,

koinzidiert.

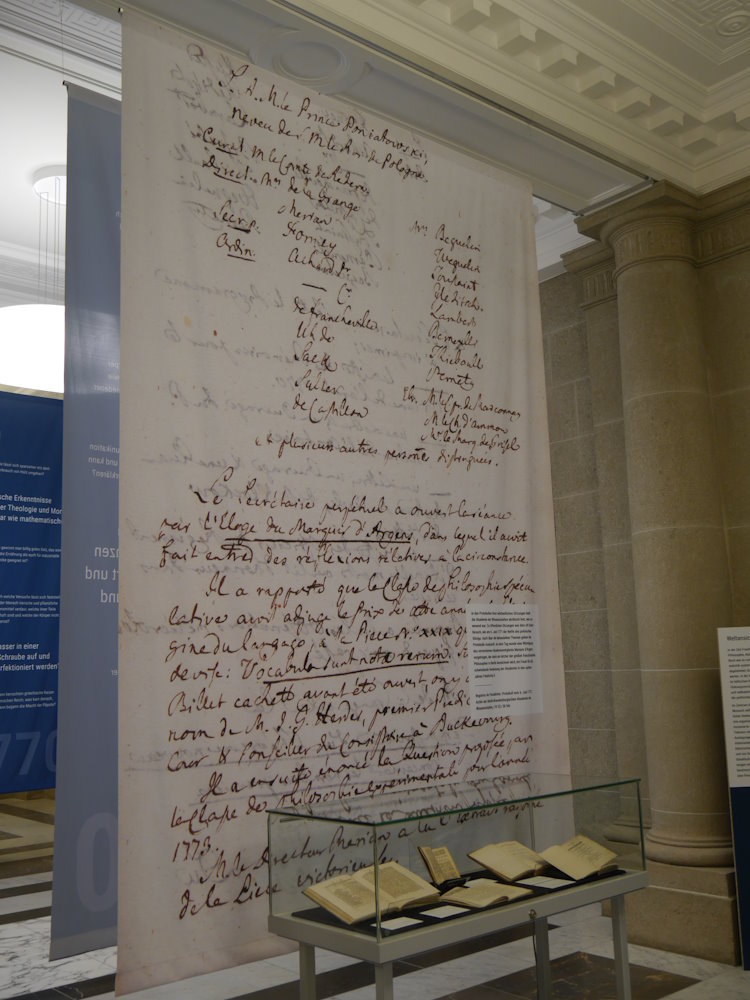

Beim Betreten des Ausstellungsraums fällt der Blick zunächst auf einen Banner

(siehe das Bild ganz oben auf dieser Seite) über dem Mittelgang mit einer älteren

Darstellung des

Akademiesiegels,

das den brandenburgischen Adler zeigt, der nach dem gleichnamigen (ohne „brandenburgischen“)

Sternbild3) strebt.

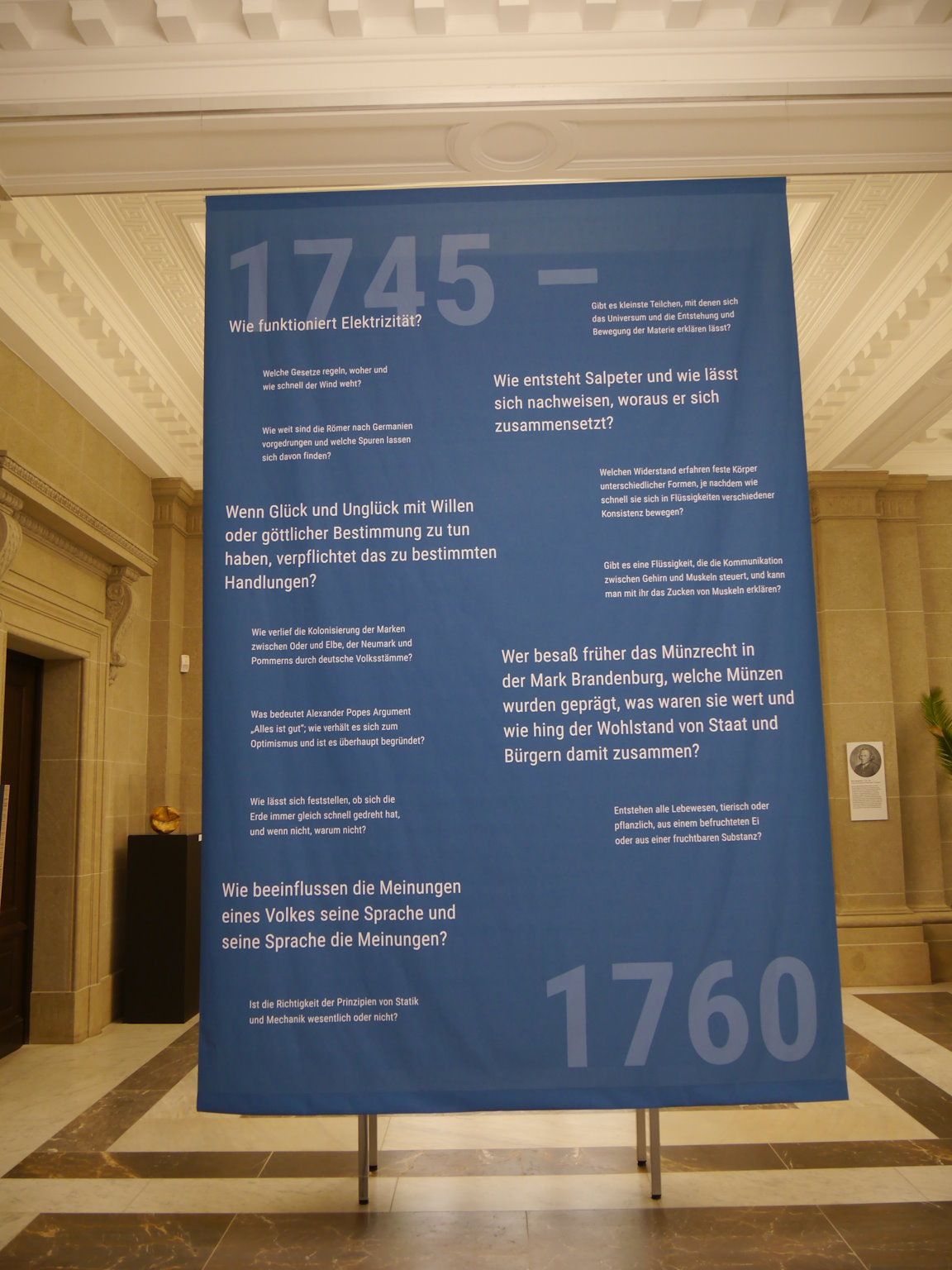

Die Seiten des Mittelganges sind (ebenfalls) mit Stoffbahnen gestaltet, auf denen Preisfragen

formuliert sind, welche die Akademie in den angegebenen Zeiträumen stellte und die hier

vereinfacht wiedergegeben sind. Deren Beantwortung sollte „nützlich für das Land

sein. Ziel war es, europaweit Antworten auf drängende wissenschaftliche Fragen zu

erhalten.4)

Spätestens jetzt stellt sich eigentlich die Frage, was diese (temporäre) Ausstellung

denn mit Mathematik im weitesten Sinne zu tun hat. Wie weiter unten noch vermerkt wird,

hat der preußische König Friedrich II. sehr wohl Einfluss darauf genommen, wer in die

Akademie aufgenommen wird. Um die Bedeutung der Akademie zu erhöhen wurden in seiner

Ägide vermehrt Wissenschaftler aus dem französischen Sprachraum in die Akademie

aufgenommen – allen voran wäre da wohl

Pierre-Louis Moreau de

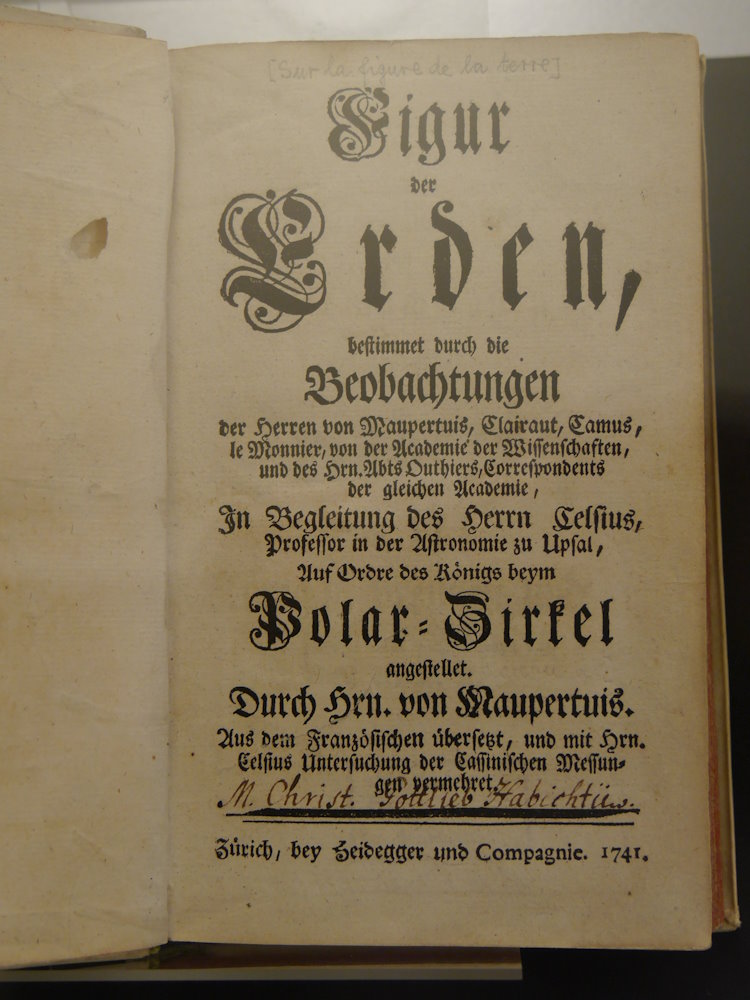

Maupertuis zu nennen (siehe auch [3]), der in den Jahren 1736-1737 die von der

französischen Akademie der Wissenschaften initiierten Expedition nach Lappland leitete,

deren Aufgabe es war, dort die Länge eines Meridianbogens zu bestimmen.

Zeitgleich wurde eine weitere Expedition nach Südamerika entsandt, um auch in

Äquatornähe die Länge eines Meridianbogens zu messen. Aus den Ergebnissen sollte

sich ableiten lassen, ob der Erdglobus an den Polen abgeflacht (Newtons Vermutung) oder

zugespitzt (Zitronengestalt, Cassinis Vermutung) gestaltet ist. (Die Ergebnisse bestätigten

eine an den Polen abgeflachte Gestalt des Erdkörpers.) P.-L- M. de Maupertuis wurde 1746

vom König Friedrich II. zum Präsidenten der Akademie eingesetzt und hat eines

seiner Instrumente, die bei der Expedition in Lappland zum Einsatz kamen, der Akademie geschenkt [2].

Jenes wird (aktuell) beim

Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) aufbewahrt,

ist aber hier als Exponat der Ausstellung zu sehen. Letzteres gilt auch für ein Buch über die

„Figur der Erden“, das aus dem Französischen übersetzt und mit

zusätzlichen Beiträgen ergänzt auf Geheiß des Königs in deutscher

Sprache herausgegeben wurde.

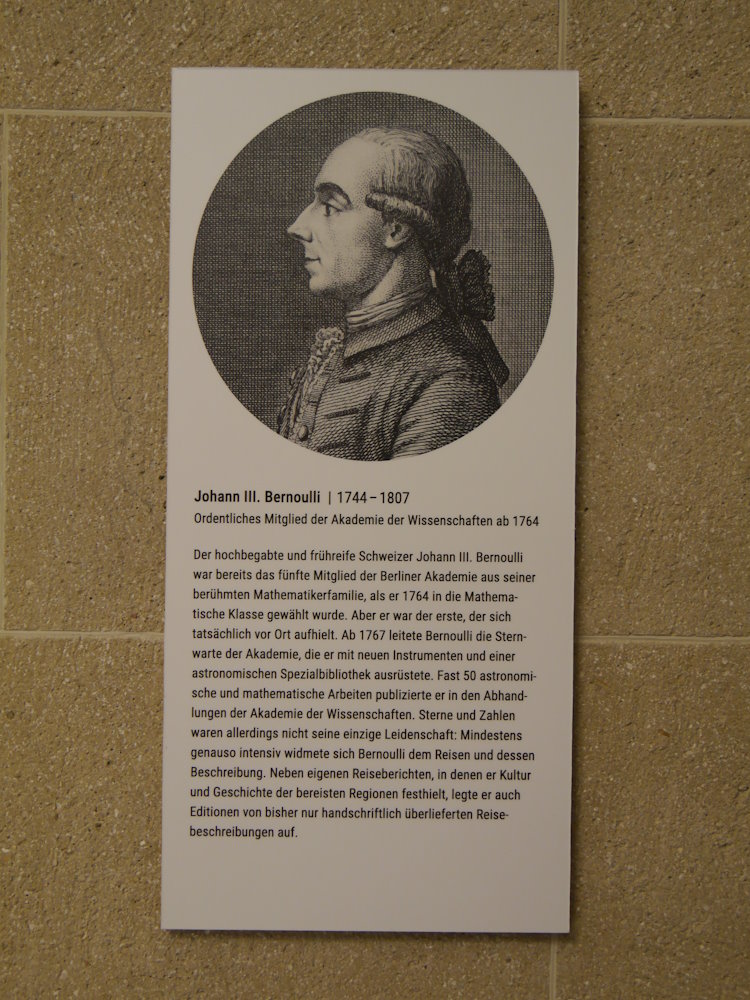

An den Wänden des Ausstellungsraums sind eine ganze Reihe von Kurzbiografien –

überwiegend mit Porträts – zu namhaften Persönlichkeiten, die bis auf

zwei Ausnahmen allesamt Mitglieder der Akademie waren, zu sehen und zu lesen. Auffallend viele

von ihnen sind Mathematiker oder wirkten im mathematischen

Umfeld.5) (Die Reihenfolge der Wiedergabe ist durch die

Anordnung vor Ort motiviert.)

Die Persönlichkeiten mit mathematischem Bezug sind nachstehend nochmals aufgeführt.

Vielfach ergeben sich Beziehungen zu Örtlichkeiten im Stadtbild –

im Kontext als „mathematische Orte“ bezeichnet – auf die hingewiesen

wird6):

- Johann III Bernoulli: Mathematische Orte mit Bezug zu ihm sind eine Tafel des Heimatvereins Köpenick und die Grabstätte auf dem Friedhof der evangelischen St. Laurentius-Stadtkirchengemeinde.

- Pierre-Louis Moreau de Maupertuis: Dessen Name wird am Reitertandbild Friedrichs des Großen genannt.

- Leonhard Euler: Mathematischer Ort mit Bezug zu ihm ist die Gedenktafel am Gebäude der Bayerischen Landesvertretung. Zudem ist auf eine der Kupfertafeln zur Geschichte der Mathematik ein Porträt von ihm wiedergegeben; ferner trägt die Mathematische Schülergesellschaft seinen Namen.

- Christine Kirch

- Johann Peter Süßmilch: Mathematischer Ort mit Bezug zu ihm ist die Gedenktafel in Berlin-Zehlendorf.

- Johann Georg Sulzer

- Jean-Marie-Antoine Marquis de Condorcet

Wie aus dem weiter oben vorgestellten Fragenkatalog hervorgeht, ist die Ausstellung

nicht nur mathematischen Aspekten gewidmet, auch wenn diese hier vorrangig betrachtet werden.

Zur Abrundung werden nachstehend die Stofffahnen der Themen in grafischer Gestalt und die Begleittexte

zu den Themenblöcken wiedergegeben. Eine sinnfällige Reihenfolge ergibt sich aus diesen

Begleittexten.

Stadt

Als 1746 Friedrich II. die Berliner Akademie in „Académie Royale des Science

et Belle-Lettres“ umbenannte, ging damit die Hinwendung zur französisch

geprägten Wissenschaft und zur Aufklärungsphilosophie einher.

Die Internationalisierung, gestützt durch einen französischen

Akademiepräsidenten und zahlreiche Mitglieder aus Frankreich, der Schweiz, England und

anderen Ländern, sollte die Reformprozesse Friedrichs im Preußischen Staat und

seiner Hauptstadt unterstützen.

Doch in Berlin und Brandenburg wurden schon zuvor der königliche Hof und auch die

Wissenschaften durch auswärtige Einflüsse geprägt.

Hugenottische Theologen und Gelehrte gehörten im 18. Jahrhundert zur Wissenschafts- und

Bildungselite Berlins. Als Akademiemitglieder waren sie für die Vernetzung in die Stadt

und über sie hinaus bedeutend. Auch die seit den 1670er Jahren in Berlin ansässigen

jüdischen Familien, obwohl unter restriktiven Bedingungen in der Stadt lebend,

brachten im Verlauf des 18. Jahrhunderts wesentliche Impulse ein.

Sie trugen zur Entwicklung einer philosophischen und wissenschaftlichen Kultur in Berlin bei,

die auch Debatten innerhalb der Akademie beeinflusste.

Die zunehmende Vielfalt an Orten für philosophischen, literarischen und

wissenschaftlichen Austausch war neben der Internationalisierung entscheidend für

Berlins Entwicklung zu einem bedeutenden europäischen Wissensstandort.

Zu diesen Orten gehörten die privaten Wohnungen der Gelehrten, freie Gesellschaften

wie der Berliner Montagsklub und gegen Ende des 18. Jahrhunderts auch Salons,

in denen nicht mehr nur Männer diskutierten.

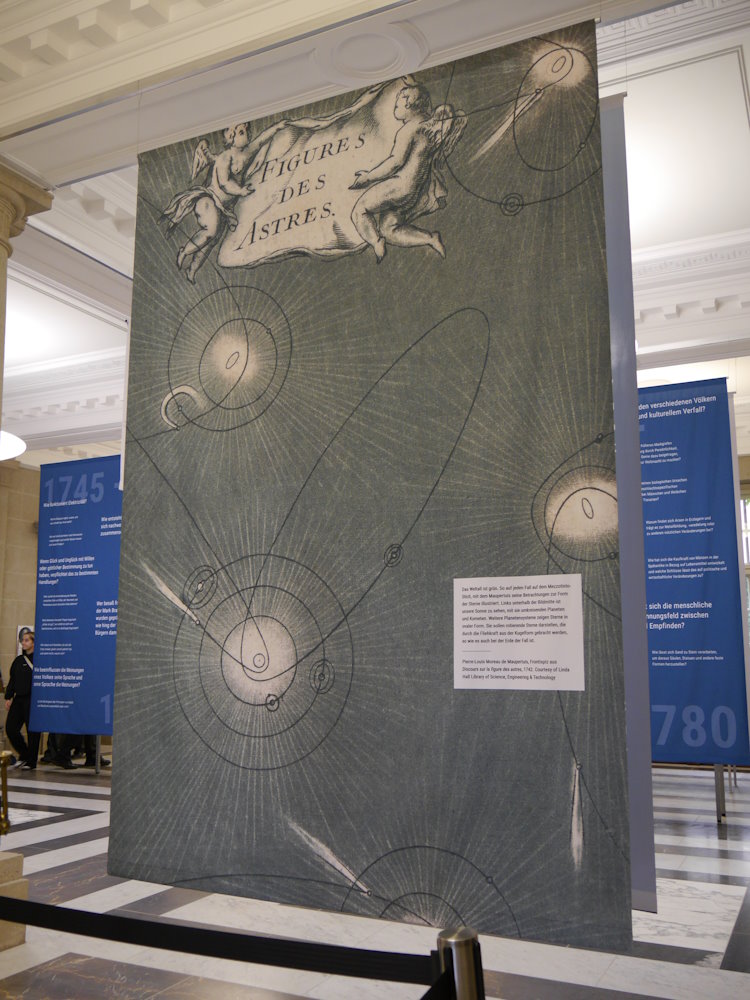

Vermessungen

Die Beobachtung von Himmelskörpern und die Suche nach Prinzipien ihrer Bewegung war

ebenso wie die Vermessung der Erde einer der Forschungsschwerpunkte der Akademie der

Wissenschaften im 18. Jahrhundert.

Der erste Präsident der Akademie unter Friedrich II., Pierre-Louis Moreau

de Maupertuis, war durch Traktate zur Himmelsmechanik und zur Gestalt der Erde berühmt

geworden. Dennoch konnte die Berliner Akademie und die in ihrem Gebäude eingerichtete

Sternwarte in der friderizianischen Zeit nicht mit den Einrichtungen in Paris oder Greenwich

konkurrieren. Für die Akademie der Wissenschaften waren ihre astronomischen Messungen

dennoch von hohem Wert. Auf ihrer Grundlage entstanden Kalender, für deren Publikation

die Akademie ein Monopol besaß – seit ihrer Gründung ihre wichtigste

Einnahmequelle. Die astronomischen Kalendermessungen wurden im 18. Jahrhundert von der

Familie Kirch durchgeführt, und zwar maßgeblich durch Maria Kirch und zwei ihrer

Töchter. Diese bekamen von der Akademie zwar teilweise Gehaltszahlungen, durften aber

keine Mitglieder werden.

Naturalia

Die Beobachtung und Erforschung der belebten und unbelebten Natur war Mitte des

18. Jahrhunderts von den Versuchen einer systematischen Erfassung und Klassifizierung

von Steinen, Mineralien, Tieren und Pflanzen geprägt.

Forschende versuchten weiterhin, mit Experimenten und Versuchsreihen oder durch

eine philosophische Ergründung der Natur, Zusammenhänge zu entdecken.

Im Vordergrund standen häufig die Entstehung, Entwicklung und Veränderung

von Pflanzen und Tieren. Oft waren die Schlussfolgerungen noch am Prinzip

göttlicher Schöpfung und Wirkung orientiert. Es entstanden in dieser Zeit

aber auch grundlegende Beiträge, auf die sich spätere Forschungen etwa zur

Evolution oder Genetik beziehen konnten. Die Publikationen der Akademie aus dieser Zeit

zeigen, dass ein Fokus auf der Nutzbarkeit von Tieren und Pflanzen durch den Menschen

lag.

Die Naturalia-Sammlungen der Akademie der Wissenschaften wuchsen durch Schenkungen

privater Sammler und durch die Überweisung von Objekten aus der königlichen

Kunstkammer stark an. Sie waren im Turm der Sternwarte auf dem Gebäude der Akademie

untergebracht. Der Arzt und Botaniker Johann Gottlieb Gleditsch, ab 1744 Akademiemitglied,

war für sie zuständig, unter seiner Leitung entstand 1770 ein Gesamtkatalog

der Sammlungen.

Mit der Neuorganisation der wissenschaftlichen Einrichtungen in Berlin Anfang des

19. Jahrhunderts wurden die Sammlungen der Akademie in neue spezialisiertere Institutionen

überführt. Ihr Vermächtnis liegt heute im Museum für Naturkunde und

dem Botanischen Garten Berlin.

Weltansichten

In der Zeit Friedrich II. waren die Grenzen zwischen Philosophie, Naturwissenschaft und

Metaphysik fließend. Noch war es zum Beispiel möglich, Daten zur

Bevölkerungsstatistik systematisch zu sammeln und die aus ihnen abgeleiteten

Schlussfolgerungen als Gottesbeweise zu werten. In der Akademie der Wissenschaften ebenso

wie im höfischen Kontext fanden in dieser Zeit theologische Ordnungsvorstellungen

mit mechanistischen Weltbildern und radikalem Atheismus zusammen –

unter der Aufsicht der politischen Macht.

Im Zentrum dieses intellektuellen Experiments stand der Monarch selbst: Friedrich II.

war es, der die unterschiedlichen Denker an seinem Hof versammelte und in der Akademie

organisieren ließ Mit Schriften wie seinem Anti-Machiavel inszenierte er

sich selbst als aufgeklärter Herrscher, der Toleranz verpflichtet und der

Integration polarisierender Auslegungen von Welt und Mensch. Akademie und Hof,

miteinander verschränkt, waren so zeitweise ein Labor aufklärerischen Denkens,

Forum verschiedener Weltansichten und von Kontroversen und Streit. Über die Ordnung

von Gesellschaft und Welt wurde in unterschiedlichsten Richtungen reflektiert,

die Grenzen der Umsetzung der Ideen bestimmte in der absoluten Monarchie jedoch letztlich

eine Person: der König.

Referenzen

| [1] | Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften: rendez-vous – Die Akademie lädt zum Geburtstagsfest, Flyer zu den Veranstaltungen zu „325 Jahre vormals Preußische Akademie der Wissenschaften“, 14. bis 28. Juni 2025 | |

| [2] | Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften: Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, Kurzbiographie auf der Homepage der BBAW | |

| [3] | Martin Grötschel: Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW) und die Mathematik, mathematischer Ort des Monats Oktober 2015 | |

| [4] | Wolfgang Volk: Terracotta-Fries am Roten Rathaus, mathematischer Ort des Monats Juni 2014 |

Bildnachweis

| Alle Fotos | Wolfgang Volk, Berlin, Juni 2025 |

1) Diese findet alljährlich statt, bildete aber

2025 den Beginn der Feierlichkeiten zum Jubiläum.

2) Der Akademieflügel mit der

Gedenktafel für Albert Einstein neben

dessen Eingang war mathematischer Ort des Monats Februar 2023.

3) Um das Sternbild zu erkennen braucht es aber eine

ordentliche Portion Phantasie.

4) Die beiden letzten Sätze sind dem

„Kleingedruckten“ – dem Text im weißen Feld auf der Stofffahne

zur Periode 1780-1786 – entnommen.

5) Durch ein- gegebenenfalls auch zweimaliges Anklicken

der einzelnen Bilder kann eine vergrößerte Darstellung erreicht werden,

so dass die Texte besser lesbar sind.

6) Zu den Personen, deren Name mit einem Verweis/Link

hinterlegt ist, existiert auf der Homepage der Berliner Mathematischen Gesellschaft eine

(Kurz-)Biografie, auf die verwiesen wird.